- 2026

- minus20degree, Flachau /P

- 2025

- Transformator, Gedächtnis- & Transformationsraum | spominski & transformacijski prostor, Bad Eisenkappel | Železna Kapla /P

Drugi spomenik / The Other Monument, museum.kärnten, Klagenfurt /V

Paul Albert Leitner`s Photographic World, Camera Austria, Graz /D

2 Tonnen Kalkstein, Kunstraum Ideal, Leipzig (cat.) /G

Nach Anna Lülja Praun, S.I.X., Seewalchen /G

Hinschaun! / Poglejmo!, Kärnten Museum, Klagenfurt /G

Das menschliche und das tierische Wesen, Ursulinenkirche, Linz /E

Suburbia, Architekturzentrum Wien /D

Kardinal König Kunstpreis, Bildraum, Bregenz /G - 2024

- Ich muss mich erstmals sammeln!, HLMD - Hessisches

Landesmuseum Darmstadt /G

Kardinal König Kunstpreis, Lentos, Linz /G

Preise und Talente 2023, Kunstsammlung Oberösterreich, Linz /G

Kulturpreise des Landes Niederösterreich 2024, DOK NÖ Niederösterreichisches Dokumentationszentrum, St.Pölten /G

Neues aus der Sammlung, Kunstsammlung Oberösterreich, Linz /G

Steirische Fotobiennale, Altes Kino Leibnitz /G

Landschaft re_artikulieren, Museum Moderner Kunst Klagenfurt (cat.) /G

Schriftmuseum Pettenbach, Pettenbach /D

Über die Schwelle, Kunst und Kultur der Diözese Linz,

Hallstatt - Kulturhauptstadt Bad Ischl Salzkammergut /G

NHM Biennale Klimatalk#1, Naturhistorisches Museum Wien,

Klima Biennale Vienna /V

Art&Function_Performance, Kunsthaus Mürz, Mürzzuschlag /G

Die Reise der Bilder, Lentos Linz – Kulturhauptstadt Bad Ischl

Salzkammergut (cat.) /G

Broncia Koller-Pinell, Belvedere, Vienna (cat.) /D

Gedenkort Reichenau Innsbruck, Kunst im öffentlichen Raum

(competition) /P

Täterätätää, Back with a Bang!, Kunsthalle Exnergasse, Vienna /G

Sudhaus. Kunst mit Salz und Wasser, Kulturhauptstadt Bad Ischl Salzkammergut /G - 2023

- Observations, Collecting Norden, Worlding Northern Art (WONA) and Exploration, Exploitation and Exposition of the Gendered Heritage of the Arctic (XARC), Acadamy of Arts, Tromsø /V

Kyiv Biennale 2023, Vienna /G

Coincidence of Wants, Musa Wien Museum /G

graben/Landschaft/lesen-kopati/Grapo/brati,Bad Eisenkappel/Železna Kapla/G

Wer gedenkt der Partisaninnen und Partisanen? – Kdo se spominja partizank in partizanov?, Museum am Peršmanhof/Muzej Peršmanu, Železna Kapla /G

Labor und Bürogebäude an der Johannes Gutenberg Universität Mainz, Kunst im öffentlichen Raum (Wettbewerb) /P

Display und Ausstellungsraum, BIG ART, BIG, Vienna /D

LBS Holztechnikum Kuchl, Kunst im öffentlichen Raum (competition) /P

Künstler*innenbücher zu Gast: Nicole Six und Paul Petritsch,

Fotohof, Salzburg /E

Shared Space, Versuchsanstalt WUK Kunsthalle Exnergasse, Vienna /E

Edition Camera Austria (Hrsg. Reinhard Braun), Graz /D

@domplatz, Koroška/Kärnten gemeinsam Erinnern / skupno ohranimo spomin, Initiative Domplatz, Universität Klagenfurt /G - 2022

- Das Fest, MAK – Museum of Applied Arts, Vienna /G

Nach 2022 Jahren, Schlossmuseum, Linz /E

Koroška/Kärnten gemeinsam Erinnern / skupno ohranimo spomin, Initiative Domplatz, Kunst im öffentlichen Raum /P

Der Park, St.Agnes, Völkermarkt /G

Lueger Temporär, KÖR, Vienna /E

Inner Boarder, Pavelhaus | Pavlova Hiša, Radkersburg /G

Herbert Bayer, Lentos, Linz /D

Tableaux Vivants/Moving Stills, Architekturforum Zürich /G

Monumental Cares, University of Applied Arts, Vienna /V

XX Y X, Echoraum, Vienna /G

Rethinking Nature, Foto Wien /G - 2021

- Hungry for Time, Academy of Fine Arts Vienna /G

Retrospective Österreichischer Grafikwettbewerb, Taxispalais

Kunsthalle Tirol, Innsbruck /G

Notations, reflections & strategies of display, Contingent Agencies, Vienna /G

Later, gfk-Gesellschaft für Kulturpolitik OÖ, Linz /G

Rethinking Nature, Imago Lisboa, Lisboa /G

Tagung Block Beuys, Hessisches Landesmuseum Darmstadt (cat.) /D

Rethinking Nature, Casino Luxembourg - Forum d'art, Luxembourg /G

A Short History of Camera Traps, Fotograf Gallery, Prague /G

Gemeindezentrum Vöcklamarkt, Art in public space (competition) /P

Forming the Reformed, Academy of Fine Arts, Prague /V - 2020

- Der Angriff der Gegenwart, Universitätsgalerie Heiligenkreuzer Hof, Vienna (cat.) /G

Kärnten Koroška, von A-Ž, Landesgalerie Klagenfurt (cat.) /G

Nach uns die Sintflut, Kunst Haus Vienna (cat.) /G

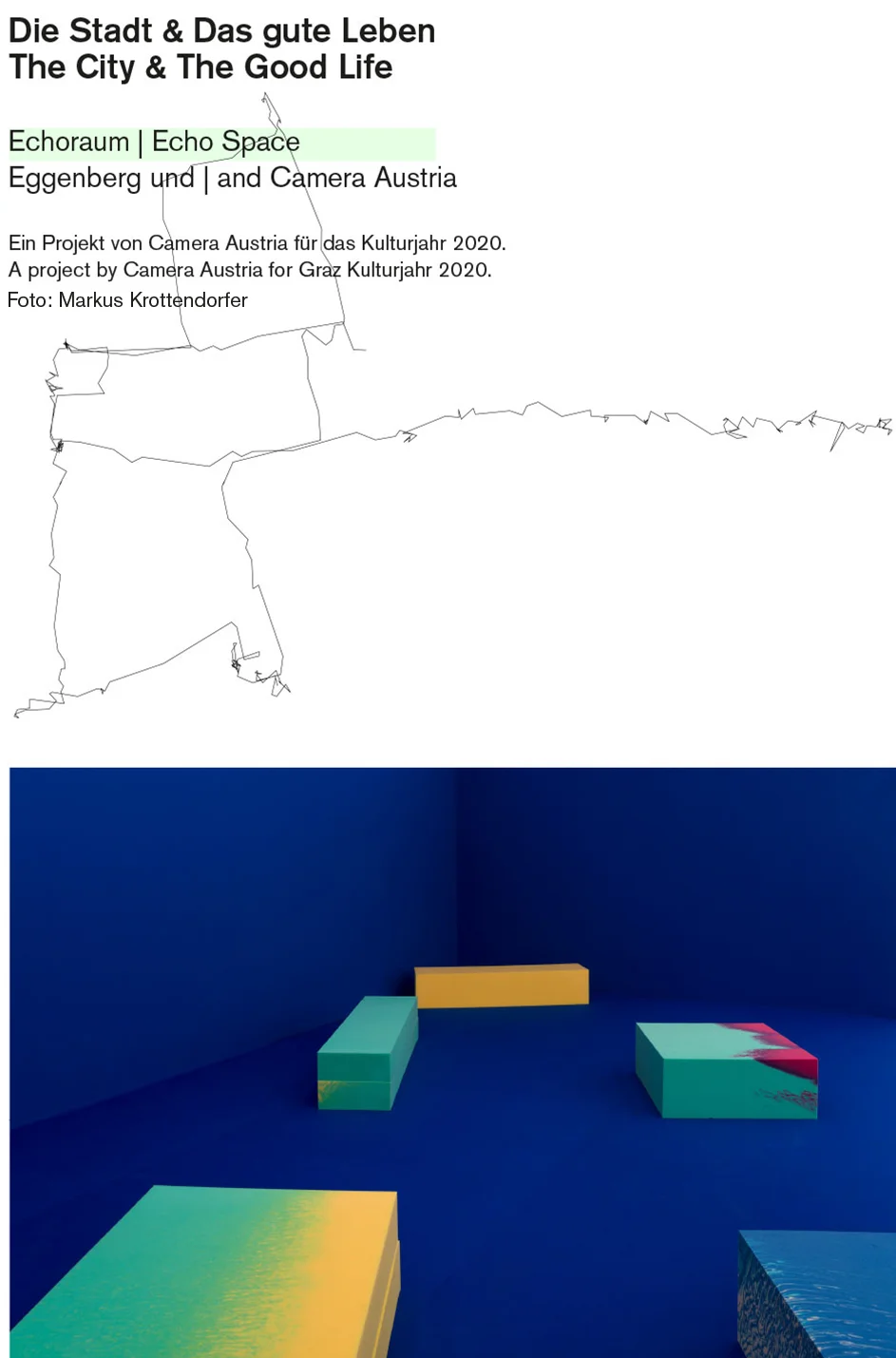

Die Stadt & Das gute Leben, Camera Austria, Graz /G

Unplugged, Rudolfinum, Prague (cat.) /G

Carinthija, 2020, State Exhibition, Carinthia /G

Sexy Pages, Atelierhaus Hannover /G

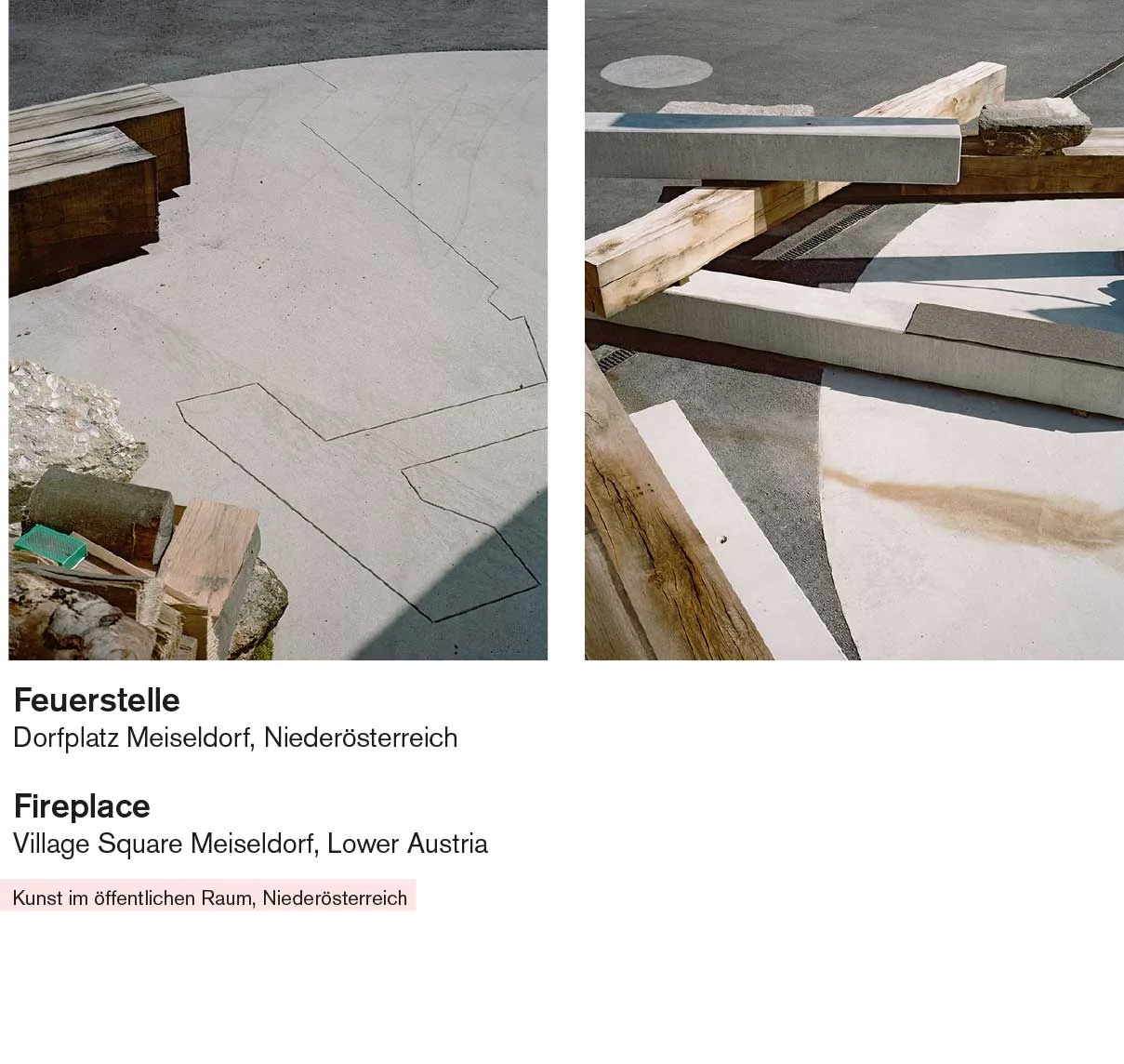

Feuerstelle, lower austrian culture, art in public space , Klein-Meiseldorf /P

Fastentuch Vöcklamarkt, Diözesankonservatorat Linz /P

Die Nachbarn, Art in public space, Salzburg (competition) /P

Editionale Wien, University of Applied Arts, Vienna /G

The World to Come, DePaul Art Museum, Chicago (cat.) /G - 2019

- Ozeanische Gefühle, Hessisches Landesmuseum Darmstadt /E

Im Raum die Zeit lesen, mumok - Museum moderner Kunst

Stiftung Ludwig, Vienna /G

Vienna Art Book Fair #1, VABF with University of Applied Arts Vienna /G

Tag des Denkmals - Sea of Tranquility, The Pit, Breitenbrunn /V

Cinema of the Anthropocene, UNC-Wilmington, North Carolina /V

50 Jahre Mondlandung-10 Jahre Salzamt, Salzamt, Linz /G

ticket to the moon, Kunsthalle Krems (cat.) /G

Für die Vögel, lower austrian culture, art in public space /P

The World to Come, UMMA University Michigan Museum of Art (cat.) /G

Lentos-Außen, Linz (competition) /P

Klagenfurter Kunstfilmtage, Klagenfurt /V

Österreichbild, Architekturzentrum Vienna /P

Lassnig-Rainer, Lentos, Linz (cat.) /D - 2018

- Aufbruch ins Ungewisse – Österreich seit 1918,

Haus der Geschichte, Vienna /G

Lost and Found, T.R.A.M., Vienna/Bratislava (cat.) /P

In the case, haaaauch-quer, Klagenfurt /P

Das Denkmal, Museum und Gedenkstätte Peršmanhof, Železna Kapla /V

Rennes Ours, colophon, achevé d'imprimer : le livre d'artiste et le péritexte, Cabinet du Livre d'artiste, Agen, France /G

Project for the preservation of a tumulus, Großmugl, Lower Austria /P

Sommerfrische Reloaded 2018, S.I.X., Seewalchen /G

The World to Come, Harn Museum of Art, Florida (cat.) /G

Yesterday Today Today, Kunstraum Buchberg, Schloss Buchberg (cat.) /G

Garten der Künstler, Minoritenkloster, Tulln (cat.) /G

Post Otto Wagner, MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst, Vienna (cat.) /G

Das andere Land, Museum Moderner Kunst Klagenfurt (cat.) /G

1918- Klimt. Moser. Schiele. Gesammelte Schönheiten, Lentos, Linz /D

Auf die Plätze / Na mesta, Künstlerhaus Klagenfurt /G - 2017

- Floor, Wall, Body, Offspace-Night Vienna Art Week, Vienna /V

Grau in Grau – Ästhetisch Politische Praktiken der Erinnerungskultur,

Kunstuniversität Linz /V

Flüchtige Territorien, Kunstraum Niederösterreich, Vienna (cat.) /G

Uncommon Places, Goethe Institut, Hongkong /G

Mapping Terrains, Arccart, Vienna /G

Stretching the Boundaries, Fluca, Plovdiv /G

Kunst am Bau, Bruckner-Universität, Linz (competition) /P

Sterne. Kosmische Kunst, Lentos, Linz (cat.) /G

Un-Curating the Archive, Camera Austria, Graz /E

Unschärfen und weiße Flecken, Künsthaus Mürz (cat.) /G

AHEAD of the Game!, Künstlerhaus Klagenfurt /G - 2016

- Einrichtung, Camera Austria, Graz /D

Psst: there is still place in outer space!, Pavelhaus/Pavlova Hiša,

Radkersburg /G

Am Ende: Architektur, Architekturzentrum Vienna /D

Mahnmal für aktive Gewaltfreiheit, Linz (competition) /P

Herwig Turk Landschaft=Labor, Museum Moderner Kunst

Klagenfurt (cat.) /G

Ein stiller Begleiter, Großmugl /P

Seeing is believing, Museum Angerlehner, Wels (cat.) /G

SUPER J’arrive, Super Wien, Vienna /G - 2015

- Das Denkmal, Institut für Staatswissenschaften, Vienna /V

Filmbau. Schweizer Architektur im bewegten Bild, SAM Schweizerisches

Architekturmuseum, Basel (cat.) /G

Mehr als Zero, Hans Bischoffshausen, Österreichische Galerie Belvedere,

Vienna (cat.) /D

Fronteras En Cuestión II, Centro de Desarollo de las Artes Visuales,

Habana /G

Revers de Tromp, Academy of fine arts Vienna /G

Das Denkmal, Parallel Vienna, Vienna /G

Palm Capsule, Exposition Park, Los Angeles /P

Uncommon Places, Synthesis Gallery of Photography, Sofia /G

Fictitious Tales about the History of Earth, MAK Center, Los Angeles /G

Nicole Six & Paul Petritsch, Das Denkmal, Kunstraum Lakeside,

Klagenfurt /E

Mainzer Ansichten, Kunsthalle Mainz /E

The Visual Paradigm, Camera Austria, Graz /G

Vienna for Art`s Sake, Winter-Palast Belvedere, Vienna (cat.) /G - 2014

- Lichtblicke, Universitätskulturzentrum UNIKUM und section a, Trzic /G

Korrelation, Angewandte Innovation Laboratory, Vienna /G

Wirklichkeit und Konstruktion, Stadtgalerie Klagenfurt (cat.) /G

Die Gegenwart der Moderne, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig /V

Unframed, Galerie Raum mit Licht und Eikon, Vienna /G

Archives, Re-Assemblances and Surveys, On Austrian Contemporary

Photography, Klovicevi dvori Gallery, Zagreb (cat.) /G

Nicole Six und Paul Petritsch, Das Meer der Stille, Landesgalerie Linz (cat.) /E

Fade into You, Kunsthalle Mainz /V

MAK Design Labor, MAK – Österreichisches Museum für angewandte

Kunst, Vienna /G

Places of Transition, Freiraum – MuseumsQuartier Wien (cat.) /D - 2013

- Suicide Narcissus, The Renaissance Society, Chicago /G

Gefährdung, Entzug und grundloses Aushalten, Transmediale Kunst -

Universität für angewandte Kunst, Vienna /V

Vienna for Art`s Sake, Benetton Collection, Treviso (cat.) /G

Kunstgastgeber – Rennbahnweg 27, KÖR Kunst im öffentlichen Raum,

Vienna (Kat.) /P

Denkmal für die Verfolgten der NS-Miltärjustiz, Ballhausplatz 1010 Vienna /P

Nebelland hab ich gesehen, Museum Moderner Kunst Klagenfurt (cat.) /G

Is it really you, Kunstsammlung Oberösterreich, Linz /G

Praxis der Liebe, Salzburger Kunstverein, Salzburg /D

Das Bauhaus in Kalkutta, Bauhaus Dessau /D

Wolken, Welt des Flüchtigen, Leopold Museum, Vienna (cat.) /G

Schuss / Gegenschuss, in: Camera Austria, Nr. 121 /P - 2012

- Art is Concrete, Camera Austria, Graz /D

Sowjetmoderne, Architekturzentrum Vienna /D

Aus, Schluss Basta oder Wir sind total am Ende, Schauspielhaus Graz /V

Keine Zeit, erschöpftes Selbst / entgrenzetes Können, 21er Haus,

Vienna (cat.) /G

Space Affairs, Musa, Vienna /G

Aussicht kann durch Ladung verstellt sein, Kunstverein Medienturm,

Graz (cat.) /E - 2011

- Im täglichen Wahnsinn den Zauber finden!, Kunstraum Goethestrasse

xtd, Linz /G

Schall und Rauch, die Vertikale und der freie Fall, TransArts - Universität

für angewandte Kunst, Vienna /V

If a tree falls in the forest, and nobody hears it, does it make a sound?,

Galerie Lisa Ruyter, Vienna /G

Das Ding an sich, Mariendom, Linz /P

Raum für 17 Minuten 6’23’’, Galerie im Taxispalais, Innsbruck (cat.) /E

Prima Interventionen, Atelierhaus Salzamt, Linz /G

Proposals for Venice, Landesgalerie Linz (cat.) /G - 2010

- Körper Codes, Museum der Moderne Salzburg /G

Der Aufstand der Zeichen, k48, Vienna, Intervention im öffentlichen Raum /P

Heimat/Domovina, Museum Moderner Kunst Klagenfurt (cat.) /G

Triennale Linz 1.0, Linz (cat.) /G

Blind Date, Kunstverein Hannover /E

Atlas, Secession, Vienna (cat.) /E

Upon Arrival, Malta Contemporary Art, Malta (cat.) /G - 2009

- Österreichischer Grafikwettbewerb (31), Galerie im Taxispalais,

Innsbruck (cat.) /G

Mahnmal für die Zwangsarbeitslager St. Pölten - Viehofen,

in Zusammenarbeit mit Jeanette Pacher (nicht realisiert) /P

Das menschliche und das tierische Wesen, Ursulinenkirche, Linz /E

Reading the City, ev+a 2009, Limerick (cat.) /G

Spotlight, Museum der Moderne, Salzburg /G - 2008

- Undiszipliniert, Das Phänomen Raum in Kunst, Architektur und Design, Kunsthalle Exnergasse, Vienna (cat.) /G

Peter Zumthor, Bauten und Projekte 1986–2007 mit einer Filminstallation von Nicole Six & Paul Petritsch, Experimentadesign, Lissabon /P

zu Gironcoli, Gironcoli Museum, Herberstein /G

K08, Emanzipation und Konfrontation, Künstlerhaus Klagenfurt (cat.) /G

Was ist ein Platz? Was ist ein Cy-BORG-Platz?, Temporäre Kunst im Stadtraum, Wiener Neustadt /P

unterwegs sein, Kunstraum Düsseldorf (cat.) /G

Bildpolitiken, Salzburger Kunstverein, Salzburg /D

Kontakt...aus der Sammlung der Erste Bank-Gruppe, Institut

of Contemporary Art, Dunaújváros /D

zoom and scale, Akademie der bildenden Künste, Vienna /G - 2007

- Max Ernst und die Welt im Buch, Museum der Moderne, Salzburg /G

Peter Zumthor, Bauten und Projekte 1986–2007 mit einer Filminstallation von Nicole Six & Paul Petritsch, KUB Kunsthaus Bregenz /P

Temporally, The Israeli Center for Digital Art, Holon /G

Margherita Spiluttini. Atlas Austria, Architekturzentrum Vienna /D

Kunstverein Baden, Kunstverein Baden /G

Blickwechsel Nr.3, MMKK, Klagenfurt (cat.) /G

I`m too tired to tell you, Agentur, Amsterdam /E

Film ab, Universität für Musik und darstellende Kunst, BIG, Vienna /P

Kontakt Belgrad...aus der Sammlung der Erste Bank-Gruppe, Museum Moderner Kunst, Belgrad /D - 2006

- Longitude / Latitude, haaaauch, Klagenfurt /E

Nicole Six / Paul Petritsch, Gesellschaft für aktuelle Kunst, Bremen /E

First the artist defines meaning, Camera Austria, Graz /G

Société des nations, Circuit, Lausanne /G

How and Wow, Experimentelle Gestaltung Kunstuniversität Linz, Linz /V

Kontakt...aus der Sammlung der Erste Bank-Gruppe, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Vienna /D

Margherita Spiluttini. Atlas Austria, Architekturzentrum Wien mit Arco, Madrid /D - 2005

- Tu Felix Austria…Wild at Heart, KUB Kunsthaus Bregenz (cat.) /G

Home Stories, Architekturzentrum Wien mit Austrian Cultural Forum,

New York /D

Das Spannende ist doch die Organisation von Materie, Area 53, Vienna /G

Wisdom of Nature, Nagoya City Art Museum, Nagoya (cat.) /G

Das Neue 2, Atelier im Augarten, Zentrum für zeitgenössische Kunst der Österreichischen Galerie Belvedere, Vienna (cat.) /G

Großmugl, Wettbewerb Kunst im öffentlichen Raum, Großmugl

(unrealized) /P

Museums-Empfangsbereich, Frac Lorraine, Metz, Frankreich /P

Slices of Life, blueprints of the self in painting, Austrian Cultural Forum,

New York /D - 2004

- Open Studio, ISCP, New York /G

Transgressing-Systems, Ausstellen zu Bauen und Kunst, Innsbruck /G

1.33.33, Area 53, Wien /G

Permanent Produktiv, Kunsthalle Exnergasse, Vienna /G

White Spirit in Public Spaces, F.R.A.C. de Lorrain, Metz /G

The Austrian Phenomenon / Konzepte Experimente Wien Graz 1958-1973, Architekturzentrum Vienna /D - 2003

- Fata Morgana, Wettbewerb Silos Graz-West, Kulturhauptstadt Graz 2003

in collaboration with Jeanette Pacher (unrealized) /P

Flutlichtmast, Wettbewerb Kunst im öffentlichen Raum in Rohrendorf

in collaboration with Hans Schabus (unrealized) /P

Trauer, Atelier im Augarten, Zentrum für zeitgenössische Kunst der Österreichischen Galerie Belvedere, Vienna (cat.) /G

America, bgf_plattform, Berlin /G

Extended Architecture, Tanzwerkstatt Europa, Neues Theater, München /G

just build it! Die Bauten des Rural Studio, Architekturzentrum Vienna /D

site-seeing: disneyfizierung der städte, Künstlerhaus Vienna /D - 2002

- artists´choice, CAT Contemporary Art Tower – MAK

Gegenwartskunstdepot, Vienna /E

space off, supersaat, Vienna /G - 2001

- moving out, Universität für angewandte Kunst, Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Vienna /D

/E Solo Exhibition

/G Group Exhibition

/P Projects: Interventions, Public Space, Competition or realized Projects

/D Display: Exhibition, Catalogs

/V Lecture and Screenings, Presentations

- 2026

- minus20degree, Flachau /P

- 2025

- Transformator, Gedächtnis- & Transformationsraum | spominski & transformacijski prostor, Bad Eisenkappel | Železna Kapla /P

Drugi spomenik / Das andere Denkmal, museum.kärnten, Klagenfurt /V

Paul Albert Leitner`s Photographic World, Camera Austria, Graz /D

2 Tonnen Kalkstein, Kunstraum Ideal, Leipzig (Katalog) /G

Nach Anna Lülja Praun, S.I.X., Seewalchen /G

Hinschaun! / Poglejmo!, Kärnten Museum, Klagenfurt /G

Das menschliche und das tierische Wesen, Ursulinenkirche, Linz /E

Suburbia, Architekturzentrum Wien /D

Kardinal König Kunstpreis, Bildraum, Bregenz /G - 2024

- Ich muss mich erstmals sammeln!, HLMD - Hessisches

Landesmuseum Darmstadt /G

Kardinal König Kunstpreis, Lentos, Linz /G

Preise und Talente 2023, Kunstsammlung Oberösterreich, Linz /G

Kulturpreise des Landes Niederösterreich 2024, DOK NÖ Niederösterreichisches Dokumentationszentrum, St.Pölten /G

Neues aus der Sammlung, Kunstsammlung Oberösterreich, Linz /G

Steirische Fotobiennale, Altes Kino Leibnitz /G

Landschaft re_artikulieren, Museum Moderner Kunst Klagenfurt (Katalog) /G

Schriftmuseum Pettenbach, Pettenbach /D

Über die Schwelle, Kunst und Kultur der Diözese Linz,

Hallstatt - Kulturhauptstadt Bad Ischl Salzkammergut /G

NHM Biennale Klimatalk#1, Naturhistorisches Museum Wien,

Klima Biennale Wien /V

Art&Function_Performance, Kunsthaus Mürz, Mürzzuschlag /G

Die Reise der Bilder, Lentos – Kulturhauptstadt Bad Ischl

Salzkammergut (Katalog) /G

Broncia Koller-Pinell, Belvedere, Wien (Katalog) /D

Gedenkort Reichenau Innsbruck, Kunst im öffentlichen Raum

(Wettbewerb) /P

Täterätätää, Back with a Bang!, Kunsthalle Exnergasse, Wien /G

Sudhaus. Kunst mit Salz und Wasser, Kulturhauptstadt Bad Ischl Salzkammergut /G - 2023

- Observations, Collecting Norden, Worlding Northern Art (WONA) and Exploration, Exploitation and Exposition of the Gendered Heritage of the Arctic (XARC), Acadamy of Arts, Tromsø /V

Kyiv Biennale 2023, Wien /G

Coincidence of Wants, Musa Wien Museum /G

graben/Landschaft/lesen-kopati/Grapo/brati,Bad Eisenkappel/Železna Kapla/G

Wer gedenkt der Partisaninnen und Partisanen? – Kdo se spominja partizank in partizanov?, Museum am Peršmanhof/Muzej Peršmanu, Železna Kapla /G

Labor und Bürogebäude an der Johannes Gutenberg Universität Mainz, Kunst im öffentlichen Raum (Wettbewerb) /P

Display und Ausstellungsraum, BIG ART, BIG, Wien /D

LBS Holztechnikum Kuchl, Kunst im öffentlichen Raum (Wettbewerb) /P

Künstler*innenbücher zu Gast: Nicole Six und Paul Petritsch,

Fotohof, Salzburg /E

Shared Space, Versuchsanstalt WUK Kunsthalle Exnergasse, Wien /E

Edition Camera Austria (Hrsg. Reinhard Braun), Graz /D

@domplatz, Koroška/Kärnten gemeinsam Erinnern / skupno ohranimo spomin, Initiative Domplatz, Universität Klagenfurt /G - 2022

- Das Fest, MAK – Museum für Angewandte Kunst, Wien /G

Nach 2022 Jahren, Schlossmuseum, Linz /E

Koroška/Kärnten gemeinsam Erinnern / skupno ohranimo spomin, Initiative Domplatz, Kunst im öffentlichen Raum /P

Der Park, St.Agnes, Völkermarkt /G

Lueger Temporär, KÖR, Wien /E

Inner Boarder, Pavelhaus | Pavlova Hiša, Radkersburg /G

Herbert Bayer, Lentos, Linz /D

Tableaux Vivants/Moving Stills, Architekturforum Zürich /G

Monumental Cares, Universität für angewandte Kunst, Wien /V

XX Y X, Echoraum, Wien /G

Rethinking Nature, Foto Wien /G - 2021

- Hungry for Time, Akademie der bildenden Künste Wien /G

Retrospective Österreichischer Grafikwettbewerb, Taxispalais

Kunsthalle Tirol, Innsbruck /G

Notations, reflections & strategies of display, Contingent Agencies, Wien /G

Later, gfk-Gesellschaft für Kulturpolitik OÖ, Linz /G

Rethinking Nature, Imago Lisboa, Lissabon /G

Tagung Block Beuys, Hessisches Landesmuseum Darmstadt (Kat.) /D

Rethinking Nature, Casino Luxembourg - Forum d'art, Luxembourg /G

A Short History of Camera Traps, Fotograf Gallery, Prag /G

Gemeindezentrum Vöcklamarkt, Kunst im öffentlichen Raum

(Wettbewerb) /P

Forming the Reformed, Akademie der Bildenden Künste Prag /V - 2020

- Der Angriff der Gegenwart, Universitätsgalerie Heiligenkreuzer Hof, Wien (Kat.) /G

Kärnten Koroška, von A-Ž, Landesgalerie Klagenfurt (Kat.) /G

Nach uns die Sintflut, Kunst Haus Wien (Kat.) /G

Die Stadt & Das gute Leben, Camera Austria, Graz /G

Unplugged, Rudolfinum, Prag (Kat.) /G

Carinthija, 2020, Landesausstellung, Kärnten /G

Sexy Pages, Atelierhaus Hannover /G

Feuerstelle, Kunst im öffentlichen Raum Niederösterreich, Klein-Meiseldorf /P

Fastentuch Vöcklamarkt, Diözesankonservatorat Linz /P

Die Nachbarn, Kunst im öffentlichen Raum Salzburg (Wettbewerb) /P

Editionale Wien, Universität für angewandte Kunst, Wien /G

The World to Come, DePaul Art Museum, Chicago (Kat.) /G - 2019

- Ozeanische Gefühle, Hessisches Landesmuseum Darmstadt /E

Im Raum die Zeit lesen, Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig, Wien /G

Vienna Art Book Fair #1, VABF+Universität für angewandte Kunst Wien /G

Tag des Denkmals - Sea of Tranquility, The Pit, Breitenbrunn /V

Cinema of the Anthropocene, UNC-Wilmington, North Carolina /V

50 Jahre Mondlandung-10 Jahre Salzamt, Salzamt, Linz /G

ticket to the moon, Kunsthalle Krems (Kat.) /G

Für die Vögel, Kunst im öffentlichen Raum Niederösterreich /P

The World to Come, UMMA University Michigan Museum of Art (Kat.) /G

Lentos-Außen, Linz (Wettbewerb) /P

Klagenfurter Kunstfilmtage, Klagenfurt /V

Österreichbild, Architekturzentrum Wien /P

Lassnig-Rainer, Lentos, Linz (Kat.) /D - 2018

- Aufbruch ins Ungewisse – Österreich seit 1918,

Haus der Geschichte, Wien /G

Lost and Found, T.R.A.M., Wien/Bratislava (Kat.) /P

In the case, haaaauch-quer, Klagenfurt /P

Das Denkmal, Museum und Gedenkstätte Peršmanhof, Železna Kapla /V

Rennes Ours, colophon, achevé d'imprimer : le livre d'artiste et le péritexte, Cabinet du Livre d'artiste, Agen, Frankreich /G

Projekt zum Schutz eines Hügelgrabs, Großmugl, Niederösterreich /P

Sommerfrische Reloaded 2018, S.I.X., Seewalchen /G

The World to Come, Harn Museum of Art, Florida (Kat.) /G

Yesterday Today Today, Kunstraum Buchberg, Schloss Buchberg (Kat.) /G

Garten der Künstler, Minoritenkloster, Tulln (Kat.) /G

Post Otto Wagner, MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst, Wien (Kat.) /G

Das andere Land, Museum Moderner Kunst Klagenfurt (Kat.) /G

1918- Klimt. Moser. Schiele. Gesammelte Schönheiten, Lentos, Linz /D

Auf die Plätze / Na mesta, Künstlerhaus Klagenfurt /G - 2017

- Floor, Wall, Body, Offspace-Night Vienna Art Week, Wien /V

Grau in Grau – Ästhetisch Politische Praktiken der Erinnerungskultur,

Kunstuniversität Linz /V

Flüchtige Territorien, Kunstraum Niederösterreich, Wien (Kat.) /G

Uncommon Places, Goethe Institut, Hongkong /G

Mapping Terrains, Arccart, Wien /G

Stretching the Boundaries, Fluca, Plovdiv /G

Kunst am Bau, Bruckner-Universität, Linz (Wettbewerb) /P

Sterne. Kosmische Kunst, Lentos, Linz (Kat.) /G

Un-Curating the Archive, Camera Austria, Graz /E

Unschärfen und weiße Flecken, Künsthaus Mürz (Kat.) /G

AHEAD of the Game!, Künstlerhaus Klagenfurt /G - 2016

- Einrichtung,, Camera Austria, Graz /D

Psst: there is still place in outer space!, Pavelhaus/Pavlova Hiša,

Radkersburg /G

Am Ende: Architektur, Architekturzentrum Wien /D

Mahnmal für aktive Gewaltfreiheit, Linz (Wettbewerb) /P

Herwig Turk Landschaft=Labor, Museum Moderner Kunst

Klagenfurt (Kat.) /G

Ein stiller Begleiter, Großmugl /P

Seeing is believing, Museum Angerlehner, Wels (Kat.) /G

SUPER J’arrive, Super Wien /G - 2015

- Das Denkmal, Institut für Staatswissenschaften, Wien /V

Filmbau. Schweizer Architektur im bewegten Bild, SAM Schweizerisches

Architekturmuseum, Basel (Kat.) /G

Mehr als Zero, Hans Bischoffshausen, Österreichische Galerie Belvedere,

Wien (Kat.) /D

Fronteras En Cuestión II, Centro de Desarollo de las Artes Visuales,

Habana /G

Revers de Tromp, Akademie der bildenden Künste Wien /G

Das Denkmal, Parallel Vienna, Wien /G

Palm Capsule, Exposition Park, Los Angeles /P

Uncommon Places, Synthesis Gallery of Photography, Sofia /G

Fictitious Tales about the History of Earth, MAK Center, Los Angeles /G

Nicole Six & Paul Petritsch, Das Denkmal, Kunstraum Lakeside,

Klagenfurt /E

Mainzer Ansichten, Kunsthalle Mainz /E

The Visual Paradigm, Camera Austria, Graz /G

Vienna for Art`s Sake, Winter-Palast Belvedere, Wien (Kat.) /G - 2014

- Lichtblicke, Universitätskulturzentrum UNIKUM und section a, Trzic /G

Korrelation, Angewandte Innovation Laboratory, Wien /G

Wirklichkeit und Konstruktion, Stadtgalerie Klagenfurt (Kat.) /G

Die Gegenwart der Moderne, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig /V

Unframed, Galerie Raum mit Licht und Eikon, Wien /G

Archives, Re-Assemblances and Surveys, On Austrian Contemporary

Photography, Klovicevi dvori Gallery, Zagreb (Kat.) /G

Nicole Six und Paul Petritsch, Das Meer der Stille, Landesgalerie Linz (Kat.) /E

Fade into You, Kunsthalle Mainz /V

MAK Design Labor, MAK – Österreichisches Museum für angewandte

Kunst, Wien /G

Places of Transition, Freiraum – MuseumsQuartier Wien (Kat.) /D - 2013

- Suicide Narcissus, The Renaissance Society, Chicago /G

Gefährdung, Entzug und grundloses Aushalten, Transmediale Kunst -

Universität für angewandte Kunst, Wien /V

Vienna for Art`s Sake, Benetton Collection, Treviso (Kat.) /G

Kunstgastgeber – Rennbahnweg 27, KÖR Kunst im öffentlichen Raum,

Wien (Kat.) /P

Denkmal für die Verfolgten der NS-Miltärjustiz, Ballhausplatz 1010 Wien /P

Nebelland hab ich gesehen, Museum Moderner Kunst Klagenfurt (Kat.) /G

Is it really you, Kunstsammlung Oberösterreich, Linz /G

Praxis der Liebe, Salzburger Kunstverein, Salzburg /D

Das Bauhaus in Kalkutta, Bauhaus Dessau /D

Wolken, Welt des Flüchtigen, Leopold Museum, Wien (Kat.) /G

Schuss / Gegenschuss, in: Camera Austria, Nr. 121 /P - 2012

- Art is Concrete, Camera Austria, Graz /D

Sowjetmoderne, Architekturzentrum Wien /D

Aus, Schluss Basta oder Wir sind total am Ende, Schauspielhaus Graz /V

Keine Zeit, erschöpftes Selbst / entgrenzetes Können, 21er Haus,

Wien (Kat.) /G

Space Affairs, Musa, Wien /G

Aussicht kann durch Ladung verstellt sein, Kunstverein Medienturm,

Graz (Kat.) /E - 2011

- Im täglichen Wahnsinn den Zauber finden!, Kunstraum Goethestrasse

xtd, Linz /G

Schall und Rauch, die Vertikale und der freie Fall, TransArts - Universität

für angewandte Kunst, Wien /V

If a tree falls in the forest, and nobody hears it, does it make a sound?,

Galerie Lisa Ruyter, Wien /G

Das Ding an sich, Mariendom, Linz /P

Raum für 17 Minuten 6’23’’, Galerie im Taxispalais, Innsbruck (Kat.) /E

Prima Interventionen, Atelierhaus Salzamt, Linz /G

Proposals for Venice, Landesgalerie Linz (Kat.) /G - 2010

- Körper Codes, Museum der Moderne Salzburg /G

Der Aufstand der Zeichen, k48, Wien, Intervention im öffentlichen Raum /P

Heimat/Domovina, Museum Moderner Kunst Klagenfurt (Kat.) /G

Triennale Linz 1.0, Linz (Kat.) /G

Blind Date, Kunstverein Hannover /E

Atlas, Secession, Wien (Kat.) /E

Upon Arrival, Malta Contemporary Art, Malta (Kat.) /G - 2009

- Österreichischer Grafikwettbewerb (31) , Galerie im Taxispalais,

Innsbruck (Kat.) /G

Mahnmal für die Zwangsarbeitslager St. Pölten - Viehofen,

in Zusammenarbeit mit Jeanette Pacher (nicht realisiert) /P

Das menschliche und das tierische Wesen, Ursulinenkirche, Linz /E

Reading the City, ev+a 2009, Limerick (Kat.) /G

Spotlight, Museum der Moderne, Salzburg /G - 2008

- Undiszipliniert, Das Phänomen Raum in Kunst, Architektur und Design, Kunsthalle Exnergasse, Wien (Kat.) /G

Peter Zumthor, Bauten und Projekte 1986–2007 mit einer Filminstallation von Nicole Six & Paul Petritsch, Experimentadesign, Lissabon /P

zu Gironcoli, Gironcoli Museum, Herberstein /G

K08, Emanzipation und Konfrontation, Künstlerhaus Klagenfurt (Kat.) /G

Was ist ein Platz? Was ist ein Cy-BORG-Platz?, Temporäre Kunst im Stadtraum, Wiener Neustadt /P

unterwegs sein, Kunstraum Düsseldorf (Kat.) /G

Bildpolitiken, Salzburger Kunstverein, Salzburg /D

Kontakt...aus der Sammlung der Erste Bank-Gruppe, Institut

of Contemporary Art, Dunaújváros (Display) /D

zoom and scale, Akademie der bildenden Künste, Wien /G - 2007

- Max Ernst und die Welt im Buch, Museum der Moderne, Salzburg /G

Peter Zumthor, Bauten und Projekte 1986–2007 mit einer Filminstallation von Nicole Six & Paul Petritsch, KUB Kunsthaus Bregenz /P

Temporally, The Israeli Center for Digital Art, Holon /G

Margherita Spiluttini. Atlas Austria, Architekturzentrum Wien /D

Kunstverein Baden, Kunstverein Baden /G

Blickwechsel Nr.3, MMKK, Klagenfurt (Kat.) /G

I`m too tired to tell you, Agentur, Amsterdam /E

Film ab, Universität für Musik und darstellende Kunst, BIG, Wien /P

Kontakt Belgrad...aus der Sammlung der Erste Bank-Gruppe, Museum Moderner Kunst, Belgrad /D - 2006

- Longitude / Latitude, haaaauch, Klagenfurt /E

Nicole Six / Paul Petritsch, Gesellschaft für aktuelle Kunst, Bremen /E

First the artist defines meaning, Camera Austria, Graz /G

Société des nations, Circuit, Lausanne /G

How and Wow, Experimentelle Gestaltung Kunstuniversität Linz, Linz /V

Kontakt...aus der Sammlung der Erste Bank-Gruppe, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Wien /D

Margherita Spiluttini. Atlas Austria, Architekturzentrum Wien mit Arco, Madrid /D - 2005

- Tu Felix Austria…Wild at Heart, KUB Kunsthaus Bregenz (Kat.) /G

Home Stories, Architekturzentrum Wien mit Austrian Cultural Forum,

New York /D

Das Spannende ist doch die Organisation von Materie, Area 53, Wien /G

Wisdom of Nature, Nagoya City Art Museum, Nagoya (Kat.) /G

Das Neue 2, Atelier im Augarten, Zentrum für zeitgenössische Kunst der Österreichischen Galerie Belvedere, Wien (Kat.) /G

Großmugl, Wettbewerb Kunst im öffentlichen Raum, Großmugl

(nicht realisiert) /P

Museums-Empfangsbereich, Frac Lorraine, Metz, Frankreich /P

Slices of Life, blueprints of the self in painting, Austrian Cultural Forum,

New York /D - 2004

- Open Studio, ISCP, New York /G

Transgressing-Systems, Ausstellen zu Bauen und Kunst, Innsbruck /G

1.33.33, Area 53, Wien /G

Permanent Produktiv, Kunsthalle Exnergasse, Wien /G

White Spirit in Public Spaces, F.R.A.C. de Lorrain, Metz /G

The Austrian Phenomenon / Konzepte Experimente Wien Graz 1958-1973, Architekturzentrum Wien /D - 2003

- Fata Morgana, Wettbewerb Silos Graz-West, Kulturhauptstadt Graz 2003

in Zusammenarbeit mit Jeanette Pacher (nicht realisiert) /P

Flutlichtmast, Wettbewerb Kunst im öffentlichen Raum in Rohrendorf

in Zusammenarbeit mit Hans Schabus (nicht realisiert) /P

Trauer, Atelier im Augarten, Zentrum für zeitgenössische Kunst der Österreichischen Galerie Belvedere, Wien (Kat.) /G

America, bgf_plattform, Berlin /G

Extended Architecture, Tanzwerkstatt Europa, Neues Theater, München /G

just build it! Die Bauten des Rural Studio, Architekturzentrum Wien /D

site-seeing: disneyfizierung der städte, Künstlerhaus Wien /D - 2002

- artists´choice, CAT Contemporary Art Tower – MAK

Gegenwartskunstdepot, Wien /E

space off, supersaat, Wien /G - 2001

- moving out, Universität für angewandte Kunst, Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien /D

/E Einzelausstellungen

/G Gruppenausstellungen

/P Projekte: Intervention, öffentlicher Raum, Wettbewerbe oder realisiert Projekte

/D Display: Ausstellungen, Katalog

/V Vorträge u. Screening, Präsentation

FILMS

- 2025

- Drugi spomenik / Das andere Denkmal

Video with sound

one-channel projection

32 min 22 sec, colour - 2024

- Seemeile (Sumbu und Pekel)

Video with sound

one-channel projection

20 min 49 sec, colour

Die Reise der Bilder

Video with sound

eight-channel projection

24 min 24 sec - 33min 23 sec, colour - 2023

- Lueger Temporär

Video with sound

one-channel projection

22 min 11 sec, colour

05.01.2023 (Pečnikov travnik/Pečnik-Wiese)

Video with sound

four-channel projection

1h 50min, colour - 2021

- Pilot

(Dialogisch den Horizont expandieren - von Klagenfurt nach Klagenfurt)

Video with sound

one-channel projection

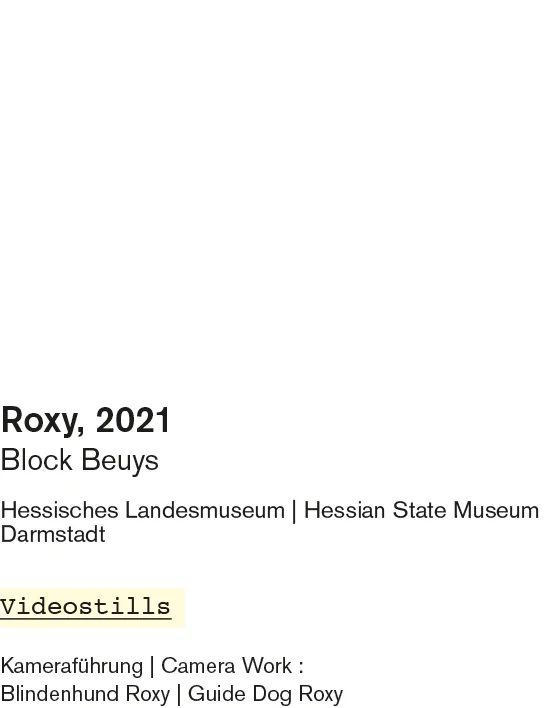

11 min 08 sec, colour

Roxy, 27.05.2021 (Block Beuys)

Video with sound

one-channel projection

8 min 12 sec, colour - 2020

- Parallel Worlds

20.03.2020 / 01.04.2020 / 20.04.2020

Video with sound

three-channel projection

23 min 12sec, colour - 2017

- Ohne Titel (Albaner Hafen)

Video with sound

three-channel projection

51 min, colour - 2015

- Das Denkmal

Video with sound

two-channel projection

130 min, colour - 2014

- Raum für 5’16’’

Video with sound

two-channel projection

5 min 16 sec, colour

Das Meer der Stille

Video with sound on DVD

3 min 34 sec, colour - 2011

- Raum für 17 Minuten 6’23’’

Video with sound

two-channel projection

6 min 23 sec, colour - 2009

- Das menschliche und das tierische Wesen

Video with sound

five-channel projection

19 min, colour - 2007

- Ohne Titel, twelve buildings by Peter Zumthor

Video with sound

six-channel projection

480 min, colour

Nebel

Video with sound on DVD

30 min, colour - 2005

- Ohne Titel, Kunsthaus Bregenz

Video with sound on DVD

six-channel projection

72 h, colour

I’m too tired to tell you

Video on DVD

17 min, colour, silent - 2004

- Longitude / Latitude

Video on DVD

77 min, colour, silent

Raum

Video with sound on DVD

60 min, colour - 2003

- Camera dead

Video with sound on DVD

35 sec, colour

Räumliche Maßnahme (2)

Video with sound on DVD

two-channel projection

50 min, colour - 2002

- Räumliche Maßnahme (1)

Video with sound on DVD

28 min, colour

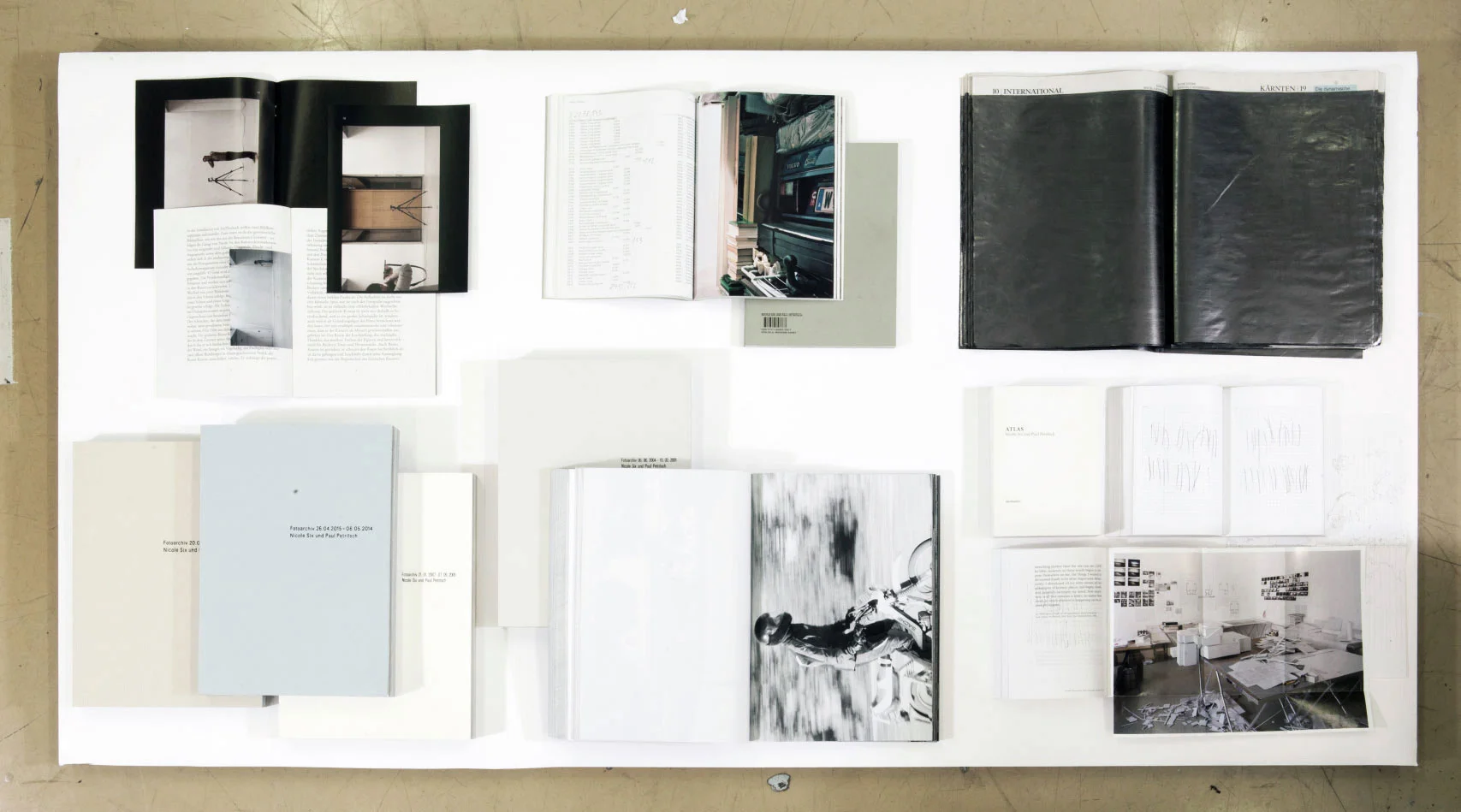

ARTISTS BOOKS (EDITIONS)

- 2025

- 2 Tonnen Kalkstein

Kunstraum IDEAL (Hg.)

Edition: 5

Archiv-Lesebuch (ChatGPT)

Kunstraum IDEAL (Hg.)

Edition: 5

Drugi Spomenik / Das andere Denkmal

Nicole Six und Paul Petritsch mit Jakob Holzer (Hg.), Wien

unlimitiert - 2021

- Roxy, 27.05.2021 (Block Beuys)

Hessisches Landesmuseum Darmstadt (Hg.),

Edition: 10+2 - 2020

- Unplugged

David Korecky, Galerie Rudolfinum (eds.), Prague

Edition: 99 - 2018

- Lost and Found

Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna

Edition: 8+2 - 2016

- Fotoarchiv 30.06.2016-26.04.2015

Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna

Edition: 20+2 - 2015

- Fotoarchiv 26.04.2015-06.05.2014

Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna

Edition: 20+2 - 2014

- Das Meer der Stille

Landesgalerie Linz / Barbara Schröder (eds.), Linz

Fotoarchiv 14.04.2014-10.07.2012

Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna

Edition: 20+2 - 2012

- Aussicht kann durch Ladung verstellt sein

Kunstverein Medienturm (eds.), Graz

Edition: 20+2

Fotoarchiv 20.04.2012-09.03.2010

Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna

Edition: 20+2 - 2011

- Raum für 17 Minuten 6’23

Galerie im Taxispalais (eds.), Innsbruck - 2010

- Atlas

Nicole Six und Paul Petritsch, Secession (eds.), Vienna

Edition: 20+2

Fotoarchiv 20.02.2010-17.10.2009

Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna

Edition: 20+2

Innere Grenze

Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna

Edition: 3+2 - 2009

- Fotoarchiv 28.09.2009-7.10.2008

Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna

Edition: 20+2 - 2008

- Fotoarchiv 05.10.2008-16.02.2007

Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna

Edition: 20+2 - 2007

- Fotoarchiv 21.01.2007-07.09.2005

Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna

Edition: 20+2 - 2005

- Fotoarchiv 16.08.2005-04.08.2004

Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna

Edition: 20+2 - 2004

- Fotoarchiv 06.06.2004-15.02.2001

Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna

Edition: 20+2

Raumbuch

Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Vienna

Edition: 3+2

FILME

- 2025

- Drugi spomenik / Das andere Denkmal

Video, 1 Kanal

32 min 22 sec

Ton, Farbe - 2024

- Seemeile (Sumbu und Pekel)

Video, 1 Kanal

20 min 49 sec

Ton, Farbe

Die Reise der Bilder

Video, 8 Kanal

24 min 24 sec - 33min 23 sec, Ton, Farbe - 2023

- Lueger Temporär

Video, 1 Kanal

22 min 11 sec, Ton, Farbe

05.01.2023 (Pečnikov travnik/Pečnik-Wiese)

Video, 4 Kanal

1h 50min, Ton, Farbe - 2021

- Pilot

(Dialogisch den Horizont expandieren

- von Klagenfurt nach Klagenfurt)

Video, 1 Kanal

11 min 08 sec, Ton, Farbe

Roxy, 27.05.2021 (Block Beuys)

Video, 1 Kanal

8 min 12 sec, Ton, Farbe - 2020

- Parallel Worlds

20.03.2020 / 01.04.2020 / 20.04.2020

Video, 3 Kanal

23 min 12sec, Ton, Farbe - 2017

- Ohne Titel (Albaner Hafen)

Video

3 Kanal Projektion

51 min, Farbe, Ton - 2015

- Das Denkmal

Video

2 Kanal Projektion

130 min, Farbe, Ton - 2014

- Raum für 5’16’’

Video

2 Kanal Projektion

5 min 16 sec, Farbe, Ton

Das Meer der Stille

Video

3 min 34 sec, Farbe, Ton - 2011

- Raum für 17 Minuten 6’23’’

Video

2 Kanal Projektion

6 min 23 sec, Farbe, Ton - 2009

- Das menschliche und das tierische Wesen

Video

5 Kanal Projektion

19 min, Farbe, Ton - 2007

- Ohne Titel, 12 Bauten von Peter Zumthor

Video

6 Kanal Projektion

480 min, Farbe, Ton

Nebel

Video auf DVD

30 min, Farbe, Ton - 2005

- Ohne Titel, Kunsthaus Bregenz

Video auf DVD

6 Kanal Projektion

72 h, Farbe, Ton

I’m too tired to tell you

Video auf DVD

17 min, Farbe, ohne Ton - 2004

- Longitude / Latitude

Video auf DVD

77 min, Farbe, ohne Ton

Raum

Video auf DVD

60 min, Farbe, Ton - 2003

- Camera dead

Video auf DVD

35 sec, Farbe, Ton

Räumliche Maßnahme (2)

Video auf DVD

2 Kanal Projektion

50 min, Farbe, Ton - 2002

- Räumliche Maßnahme (1)

Video auf DVD

28 min, Farbe, Ton

ARTISTS BOOKS (EDITIONS)

- 2025

- 2 Tonnen Kalkstein

Kunstraum IDEAL (Hg.)

Edition: 5

Archiv-Lesebuch (ChatGPT)

Kunstraum IDEAL (Hg.)

Edition: 5

Drugi Spomenik / Das andere Denkmal

Nicole Six und Paul Petritsch mit Jakob Holzer (Hg.), Wien

unlimitiert - 2021

- Roxy, 27.05.2021 (Block Beuys)

Hessisches Landesmuseum Darmstadt (Hg.),

Edition: 10+2 - 2020

- Unplugged

David Korecky, Galerie Rudolfinum (Hg.), Prag

Edition: 99 - 2018

- Lost and Found

Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien

Edition: 8+2 - 2016

- Fotoarchiv 30.06.2016-26.04.2015

Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien

Edition: 20+2 - 2015

- Fotoarchiv 26.04.2015-06.05.2014

Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien

Edition: 20+2 - 2014

- Das Meer der Stille

Landesgalerie Linz / Barbara Schröder (Hg.), Linz

Fotoarchiv 14.04.2014-10.07.2012

Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien

Edition: 20+2 - 2012

- Aussicht kann durch Ladung verstellt sein

Kunstverein Medienturm (Hg.), Graz

Edition: 20+2

Fotoarchiv 20.04.2012-09.03.2010

Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien

Edition: 20+2 - 2011

- Raum für 17 Minuten 6’23

Galerie im Taxispalais (Hg.), Innsbruck - 2010

- Atlas

Nicole Six und Paul Petritsch, Secession (Hg.), Wien

Edition: 20+2

Fotoarchiv 20.02.2010-17.10.2009

Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien

Edition: 20+2

Innere Grenze

Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien

Edition: 3+2 - 2009

- Fotoarchiv 28.09.2009-7.10.2008

Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien

Edition: 20+2 - 2008

- Fotoarchiv 05.10.2008-16.02.2007

Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien

Edition: 20+2 - 2007

- Fotoarchiv 21.01.2007-07.09.2005

Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien

Edition: 20+2 - 2005

- Fotoarchiv 16.08.2005-04.08.2004

Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien

Edition: 20+2 - 2004

- Fotoarchiv 06.06.2004-15.02.2001

Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien

Edition: 20+2

Raumbuch

Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien

Edition: 3+2

Nicole Six and Paul Petritsch have been realizing films, photographs, displays, artist books as well as site- and context-specific installations and projects in public space since 1997. They live in Vienna.

They explore the limits of our existence and our perception with expeditions into everyday life, through oceans, polar regions, concrete deserts as well as lunar landscapes. With their experimental test arrangements and interventions, they locate themselves and the viewer again and again in art spaces, architectures and landscapes.

BIOGRAPHY

Nicole Six

Born 1971 in Vöcklabruck, Austria

Academy of fine Arts Vienna, Sculpture

Paul Petritsch

Born 1968 in Friesach, Austria

University of Applied Arts Vienna, Architecture

1997 MAK Schindler Scholarship, Los Angeles

2004 International Studio & Curatorial Program / ISCP, New York

2005 Visiting Professor at Experimental Design, Kunstuniversität Linz

2006 State Fellowship for Fine Arts

2007 Kardinal König Art Award

2008 T-mobile Art Award

2008 Lectureship Modul Kunsttransfer, Institut für Kunst und Gestaltung, Vienna

2009 Austrian drawing Award

2011 - 2020 Member of the panel BIG Art – Kunst und Bau der BIG (Nicole Six)

2014 since 2014 Head of the Department Site-Specific Art, University of Applied Arts Vienna (Paul Petritsch)

2015 Member of the panel Kunsthalle Exnergasse (Paul Petritsch)

2017 Karl-Anton-Wolf-Award

2019 since 2019 board member of Camera Austria, Graz (Nicole Six)

2021 Guest professor of the Department Site-Specific Art, University of Applied Arts Vienna (Nicole Six)

2023 Lectureship at the department Kunst und Musik, Kunst und Kunsttheorie, University of Cologne (Nicole Six)

2023 Landeskulturpreis für Bildende Kunst, Upper Austria

2024 board member of Camera Austria, Graz (Nicole Six)

Landeskulturpreis für Bildende Kunst, Lower Austria

Collaboration since 1997

KONTAKT

Nicole Six and Paul Petritsch

Schottenfeldgasse 76/25

1070 Vienna/Austria

Tel. +43 1 95797 99

Fax +43 1 95797 99

Mail: office@six-petritsch.com

Nicole Six und Paul Petritsch realisieren seit 1997 gemeinsam Filme, Fotografien, Displays, Künstlerbücher sowie orts- und kontextspezifische Installationen und Projekte im öffentlichen Raum. Sie leben in Wien.

Die Grenzen unseres Daseins und unserer Wahrnehmung erforschen sie mit Expeditionen in den Alltag, durch Ozeane, Polarregionen, Betonwüsten, wie auch Mondlandschaften. Mit ihren experimentellen Versuchsanordnungen und Eingriffen verorten sie sich und die Betrachter*innen immer wieder neu in Kunsträumen, Architekturen und auch Landschaften.

BIOGRAFIE

Nicole Six

1971 geboren in Vöcklabruck, Österreich

Studium der Bildhauerei an der Akademie der bildenden Künste

Paul Petritsch

1968 geboren in Friesach, Österreich

Studium der Architektur an der Universität für Angewandte Kunst

1997 Schindlerstipendium

2004 ISCP, New York

2005 Gastprofessur am Institut für Experimentelle Gestaltung, Kunstuni Linz

2006 Staatsstipendium für bildende Kunst

2007 Kardinal König Kunstpreis

2008 T-mobile Art Award

2008 Lehrauftrag Modul Kunsttransfer, Institut für Kunst und Gestaltung, TU Wien

2009 Österreichischer Grafikwettbewerb

2011 - 2020 Jurymitglied von BIG Art – Kunst und Bau der BIG (Nicole Six)

2014 seit 2014 Leitung Abteilung für ortsbezogene Kunst, Universität für Angewandte Kunst (Paul Petritsch)

2015 Künstlerischer Beirat der Kunsthalle Exnergasse (Paul Petritsch)

2017 Karl-Anton-Wolf-Preis

2019 seit 2019 Vorstandsmitglied der Camera Austria, Graz (Nicole Six)

2021 Gastprofessorin Abteilung für ortsbezogene Kunst, Universität für Angewandte Kunst (Nicole Six)

2023 Lehrauftrag am Department Kunst und Musik, Kunst und Kunsttheorie, Universität zu Köln (Nicole Six)

2023 Landeskulturpreis für Bildende Kunst, Oberösterreich

2024 Vorstandsmitglied der Camera Austria, Graz (Nicole Six)

Landeskulturpreis für Bildende Kunst, Niederösterreich

Zusammenarbeit seit 1997

KONTAKT

Nicole Six und Paul Petritsch

Schottenfeldgasse 76/25

1070 Wien/Österreich

Tel. +43 1 95797 99

Fax +43 1 95797 99

Mail: office@six-petritsch.com

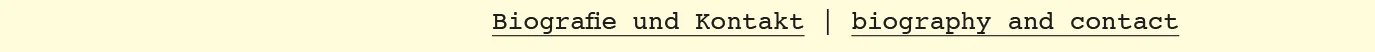

Hungry for Time. An invitation to epistemic disobedience with Raqs Media Collective, in the Art Collections of the Academy of Fine Arts Vienna

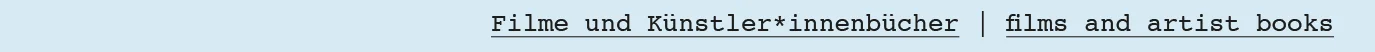

The Academy of Fine Arts Vienna has undergone a fundamental renovation and modernization and returned this summer to its historical building on Schillerplatz. For this occasion, the internationally active artist and curator trio from New Delhi, Raqs Media Collective (Jeebesh Bagchi, Monica Narula, Shuddhabrata Sengupta), was asked to survey the historical art collections—the Paintings Gallery, the Graphic Collection and the Plaster Cast Collection—from an external perspective and to mediate a thematic reorientation in dialogue with contemporary art. Hungry for Time developed through a collaboration with the Academy’s own expertise while taking the current decolonialism discourse in art and cultural studies into account, thereby opening up a new way of perceiving the art collections.

Artists in the exhibition Hungry for Time

Willem van Aelst, Nazgol Ansarinia, Joannis Avramidis, Stefano della Bella, Johann Bitterlich, Christoph Wilhelm Bock, Pieter Boel, Hieronymus Bosch, Simnikiwe Buhlungu, Domenico Campagnola, Ali Cherri, Daniel Chodowiecki, Pieter Codde, Jacques Courtois, Jean-Baptiste Decável, Discursive Justice Ensemble (Kabelo Malatsie, Michelle Wong, Lantian Xie), Nico Dockx, Albrecht Dürer, Julie Edel Hardenberg, Thomas Ender, Denise Ferreira da Silva, Jan Fyt, Bonaventura Genelli, Giovanni di Paolo di Grazia, Rajyashri Goody, Joseph Grigely, Artur Grottger, Franz Xaver Gruber, Nilbar Güreş, Johann Gottfried Haid, Abhishek Hazra, Josef Heideloff, Jan van der Heyden, Melchior d’ Hondecoeter, Jan van Huysum, Sanja Iveković, Franz Jäger d. J., Kiluanji Kia Henda, Hein Koh, Lakshmana Rao Kotturu, Pieter van Laer, Farideh Lashai, Maria Lassnig, Christine Leins, Melchior Lorch, Nicola Malinconico, Lavanya Mani, Arun Vijai Mathavan, Maria Sibylla Merian, Jan Miel, Josef Mikl, Jota Mombaça, Monogrammist A. C., Monogrammist L. F., Huma Mulji, Adriaen van Ostade, Ryan Presley, Raqs Media Collective (Jeebesh Bagchi, Monica Narula, Shuddhabrata Sengupta), Rembrandt Harmensz. van Rijn, Rachel Ruysch, Jean le Saive (Jean de Namur), Egon Schiele, Jacques van Schuppen, Ayesha Singh, Dayanita Singh, Nicole Six und Paul Petritsch, Pieter Snayers, Pieter Claesz. Soutman, Künstlerinnen-Duo SPLICE (Rohini Devasher und Pallavi Paul), Theodor Stundl, Pierre Subleyras, Fiona Tan, Pietro Tenerani, David Teniers d. J., Franz Thaler, Tizian (Tiziano Vecellio), Paul Troger, Jaret Vadera, Alice Wanke, Jan Weenix, Philips Wouwerman, Congcong Zhang sowie Abgüsse nach Michelangelo Buonarroti, Phidias, Praxiteles, Bertel Thorvaldsen u. a.

Curators: Raqs Media Collective (Jeebesh Bagchi, Monica Narula, Shuddhabrata Sengupta)

Associate Curator, Research-Coordinator: Barbara Mahlknecht

Head of the Paintings Collection: Claudia Koch

Head of the Graphic Collection: René Schober

Curator of the Plaster Cast Collection: Andrea Domanig

Exhibition Display: Nicole Six and Paul Petritsch, Mitarbeit: Lisa Prossegger und Jiri Tomicek

Hungry for Time, eine Einladung zum epistemischen Ungehorsam mit Raqs Media Collective, in den Kunstsammlungen der Akademie der bildenden Künste Wien

Die Akademie der bildenden Künste Wien ist nach umfassender Sanierung und Modernisierung im Sommer dieses Jahres in ihr historisches Gebäude am Schillerplatz zurückgekehrt. Aus diesem Anlass wurde das international tätige Künstler_innen- und Kurator_innen-Trio Raqs Media Collective (Jeebesh Bagchi, Monica Narula, Shuddhabrata Sengupta) aus Neu-Delhi eingeladen, die historischen Kunstsammlungen der Akademie – Gemäldegalerie, Kupferstichkabinett und Glyptothek – aus einer externen Perspektive zu befragen und ihre thematischen Neuausrichtungen durch den Dialog mit zeitgenössischer Kunst zu begleiten. Basierend auf der Expertise des Hauses eröffnet die Ausstellung Hungry for Time unter Einbeziehung des aktuellen Dekolonialismus-Diskurses in der Kunst und den Kulturwissenschaften die Möglichkeit der Neubetrachtung der drei Sammlungen.

Künstler_innen der Ausstellung Hungry for Time

Willem van Aelst, Nazgol Ansarinia, Joannis Avramidis, Stefano della Bella, Johann Bitterlich, Christoph Wilhelm Bock, Pieter Boel, Hieronymus Bosch, Simnikiwe Buhlungu, Domenico Campagnola, Ali Cherri, Daniel Chodowiecki, Pieter Codde, Jacques Courtois, Jean-Baptiste Decável, Discursive Justice Ensemble (Kabelo Malatsie, Michelle Wong, Lantian Xie), Nico Dockx, Albrecht Dürer, Julie Edel Hardenberg, Thomas Ender, Denise Ferreira da Silva, Jan Fyt, Bonaventura Genelli, Giovanni di Paolo di Grazia, Rajyashri Goody, Joseph Grigely, Artur Grottger, Franz Xaver Gruber, Nilbar Güreş, Johann Gottfried Haid, Abhishek Hazra, Josef Heideloff, Jan van der Heyden, Melchior d’ Hondecoeter, Jan van Huysum, Sanja Iveković, Franz Jäger d. J., Kiluanji Kia Henda, Hein Koh, Lakshmana Rao Kotturu, Pieter van Laer, Farideh Lashai, Maria Lassnig, Christine Leins, Melchior Lorch, Nicola Malinconico, Lavanya Mani, Arun Vijai Mathavan, Maria Sibylla Merian, Jan Miel, Josef Mikl, Jota Mombaça, Monogrammist A. C., Monogrammist L. F., Huma Mulji, Adriaen van Ostade, Ryan Presley, Raqs Media Collective (Jeebesh Bagchi, Monica Narula, Shuddhabrata Sengupta), Rembrandt Harmensz. van Rijn, Rachel Ruysch, Jean le Saive (Jean de Namur), Egon Schiele, Jacques van Schuppen, Ayesha Singh, Dayanita Singh, Nicole Six und Paul Petritsch, Pieter Snayers, Pieter Claesz. Soutman, Künstlerinnen-Duo SPLICE (Rohini Devasher und Pallavi Paul), Theodor Stundl, Pierre Subleyras, Fiona Tan, Pietro Tenerani, David Teniers d. J., Franz Thaler, Tizian (Tiziano Vecellio), Paul Troger, Jaret Vadera, Alice Wanke, Jan Weenix, Philips Wouwerman, Congcong Zhang sowie Abgüsse nach Michelangelo Buonarroti, Phidias, Praxiteles, Bertel Thorvaldsen u. a.

Kurator_innen: Raqs Media Collective (Jeebesh Bagchi, Monica Narula, Shuddhabrata Sengupta)

Assoziierte Kuratorin, Recherche-Koordinatorin: Barbara Mahlknecht

Sammlungsleitung Gemäldegalerie: Claudia Koch

Sammlungsleitung Kupferstichkabinett: René Schober

Kuratorin Glyptothek: Andrea Domanig

Ausstellungs-Display: Nicole Six and Paul Petritsch, Mitarbeit: Lisa Prossegger und Jiri Tomicek

presence is a space without thoughts

Die Landschaft ist unbeschrieben, hat sich scheinbar aufgelöst

– nun kann die Reise losgehen.

1

Erdkrümmung / Kartonstab in den Raum gespreizt

Bei einer Vermessung der Lage ist die Korrektur einer Höhenmessung aufgrund der Erdkrümmung schon auf kurzen Strecken unerlässlich und wächst quadratisch mit der Distanz.

2

Fell

3

Federkleid

4

Aus: Paul Auster, New York Trilogie, Hinter verschlossenen Türen, 1986

5

Abdruck (Städtische Passstücke)

Schottenfeldgasse, 2. Hof, Stiege im Hinterhofgebäude:

Rundung oberste Stufe 1. Stock

6

Sanduhr 24 Stunden

Dem Eintreffen einer Person, einer Sache, eines Ereignisses entgegensehen, wobei einem oft die Zeit besonders langsam zu vergehen scheint. Sich auf etwas wartend an einem Ort aufhalten und diesen nicht verlassen (Godot).

7

Lichteinfall

Expand the horizon through dialogue

Klagenfurt am Wörthersee is the starting point for a trip to the island of Klagenfurt in Franz-Josef-Land.

When the Tegetthoff set sail in Bremerhaven in 1872 with a crew of 24 under the command of Julius Payer and Karl Weyprecht, it was not foreseeable that her voyage would last 812 days. They will never achieve their goal of crossing the Arctic Ocean. Because they are trapped in the ice and instead explore the land that lies before them. In this way they will discover the Franz-Josef-Land, which has been called this ever since, and they will name one of the islands Klagenfurt.

The city in Austria and the barren, hard-to-reach island in the Arctic are related. The island was discovered on the Austro-Hungarian North Pole expedition and named after the Carinthian capital as thanks for Klagenfurt's support for the research trip. If you are in one of the places, it also speaks about the other. This situation - the double presence and its connections over (and despite) great distance - interests us. It is a symbol for dialogue and reorganization and serves as a model for negotiating ideas about what is our own - what is foreign, what is near - what is distant, center - edge of the world, presence - absence, everyday life - the expedition.

We determine the conditions of the trip: We try to achieve our goal in a permanent process by physically covering the route from Klagenfurt to Klagenfurt and by entering into communication and establishing an exchange at the same time - from a distance as well as on site. We enter into a dialogue with the landscape, the weather, with residents and travelers, with static and dynamic conditions. We expose visible and invisible processes, we encounter the unexpected. Some things are noticeable, others hardly. We collect, connect, document, ask questions and do calculations. Our expedition doesn't have to discover a new country; we are striving for a new measurement, a reorientation inside and outside. All of this tells this story anew, a bold undertaking, the aim of which is to dissolve boundaries and to manifest new things.

Dialogisch den Horizont expandieren

Klagenfurt am Wörthersee ist Ausgangspunkt für eine Reise zur Insel Klagenfurt im Franz-Josef-Land.

Als die Tegetthoff 1872 mit einer 24-köpfigen Mannschaft unter dem Kommando von Julius Payer und Karl Weyprecht in Bremerhaven in See stach, war nicht voraussehbar, dass ihre Reise 812 Tage lang dauern würde. Sie werden ihr Ziel, das Polarmeer zu durchqueren, nie erreichen. Denn sie werden im Eis eingeschlossen und stattdessen das Land, das vor ihnen liegt, erforschen. So werden sie das Franz-Josef-Land entdecken, das seither diesen Namen trägt, und sie werden eine der Inseln Klagenfurt nennen.

Die Stadt in Österreich und die karge, schwer erreichbare Insel in der Arktis stehen in einem Zusammenhang. Die Insel wurde auf der österreich-ungarischen Nordpol-Expedition entdeckt und zum Dank für Klagenfurts Unterstützung zur Forschungsreise nach der Kärntner Hauptstadt benannt. Befindet man sich an einem der Orte, spricht dieser auch über den anderen. Diese Situa-tion – die doppelte Präsenz und ihre Verbindungen über (und trotz) große(r) Distanz – interessiert uns. Sie ist Sinnbild für Dialog und Neuaufstellung und dient uns als Modell, Vorstellungen zu verhandeln über das Eigene – das Fremde, das Nahe – das Ferne, Zentrum – Rand der Welt, Prä-senz – Absenz, der Alltag – die Expedition.

Wir legen die Bedingungen der Reise fest: In einem dauerhaften Prozess versuchen wir unser Ziel zu erreichen, indem wir den Weg von Klagenfurt nach Klagenfurt physisch zurücklegen und indem wir parallel dazu in Kommunikation treten und einen Austausch etablieren – aus der Entfernung sowie vor Ort. Wir treten in einen Dialog mit der Landschaft, dem Wetter, mit Ansässigen und Reisenden, mit statischen und dynamischen Zuständen. Wir legen sichtbare und unsichtbare Prozesse frei, wir stoßen auf Unvorhergesehenes. Manches ist wahrnehmbar, anderes kaum. Wir sammeln, verbinden, dokumentieren, stellen Fragen und Berechnungen an. Unsere Expedition muss kein neues Land entdecken; wir streben eine Neuvermessung an, eine Neuorientierung im Inneren wie im Außen. All das erzählt diese Geschichte neu, ein kühnes Unterfangen, dessen Ziel es ist, Grenzen aufzulösen und Neues zu manifestieren.

The idea of turning around the perspective in Beuys‘s dialogues with animals serves as a starting point for this work. As due to the house rules of the Hessian State Museum Darmstadt neither coyotes nor rabbits are granted access when alive, we assigned the cinematography to a guide dog. In order to support inclusion it is allowed to enter the museum. Guide dog Roxy carries the camera, enabling its owner Anna-Maria Courtpozanis to walk around the museum and experience Block Beuys. This series of images of the on-site visit now precedes the texts. It shows a route through Block Beuys and serves as introduction to the theory part. The pictures are stills from a video camera that was attached to the handle that connects the dog and a person during the tour on May 27, 2021.

Camera Technician: Jiří Tomíček

Thanks to Anna Courtpozanis and Roxy

Translation: Jeanette Pacher

Photos: Hessisches Landesmuseum Darmstadt, Six und Petritsch © Block Beuys VG Bild-Kunst, Bonn 2021

Ausgangspunkt ist die Idee der Blickumkehr der Beuysschen Dialoge mit Tieren in seinen Arbeiten. Da Kojoten oder Hasen nach der Hausordnung des Hessischen Landesmuseum Darmstadt lebend der Zutritt verwehrt wird, haben wir die Kameraführung einem Blindenhund übertragen, der zur Förderung von Inklusion im Museum erlaubt ist. Die Kamera wird von dem Blindenhund Roxy geführt, der wiederum seiner Besitzerin Anna-Maria Courtpozanis ermöglicht, das Museum und Block Beuys zu begehen und zu erleben. Diese Bildstrecke der Begehung ist nun den Texten vorangestellt. Sie zeigt einen Weg durch Block Beuys und leitet die Theorie ein. Es sind Filmstills einer Videokamera, die beim Rundgang am 27. Mai 2021 am Haltegriff montiert war, der Hund und Menschen verbindet.

Kameratechnik: Jiří Tomíček

Dank an Anna Courtpozanis und Roxy

Fotos: Hessisches Landesmuseum Darmstadt, Six und Petritsch © Block Beuys VG Bild-Kunst, Bonn 2021

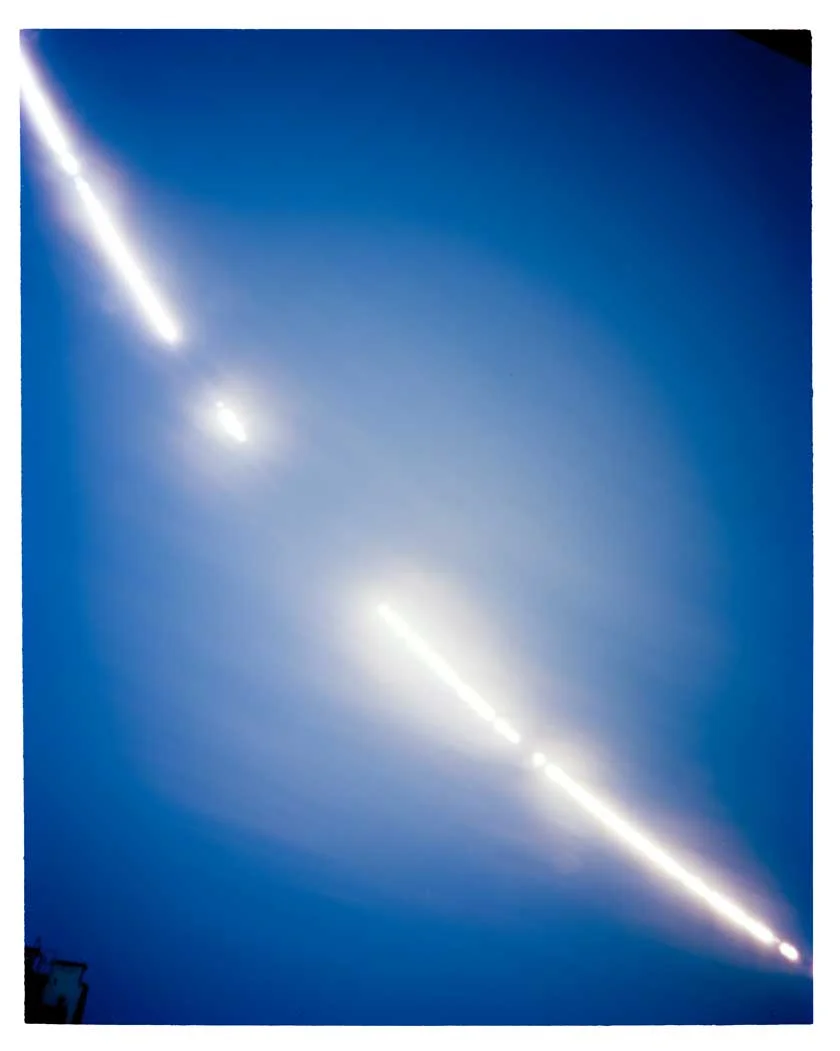

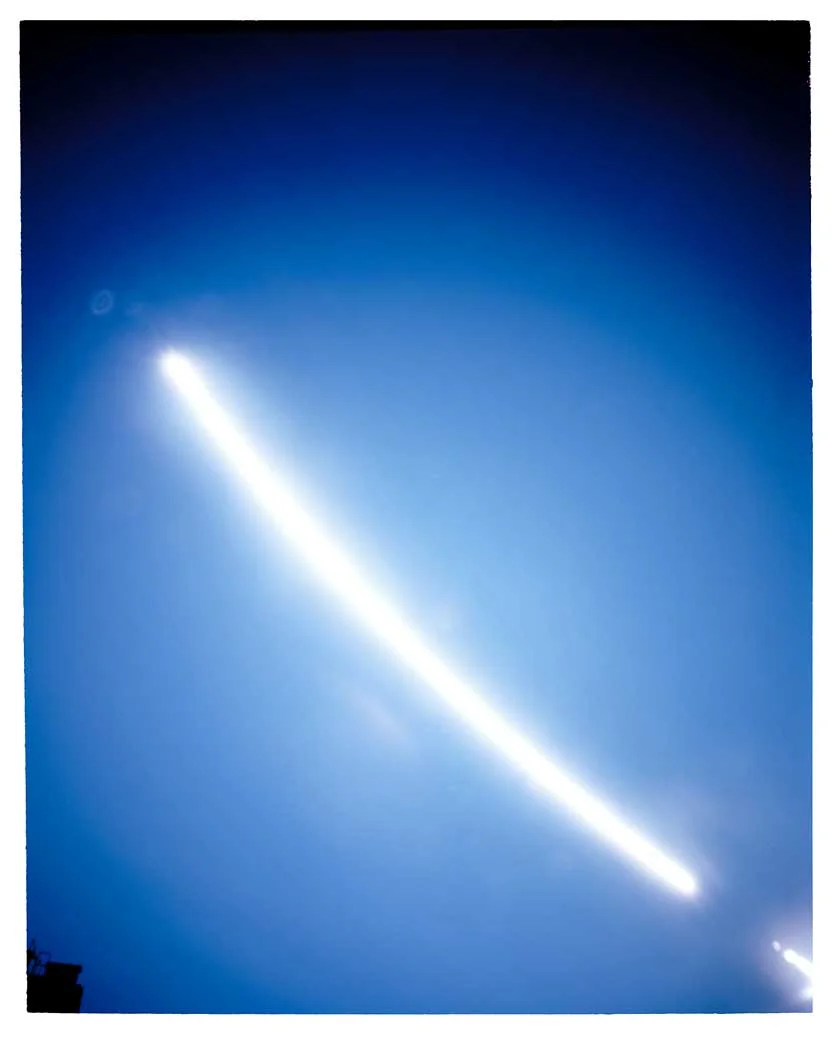

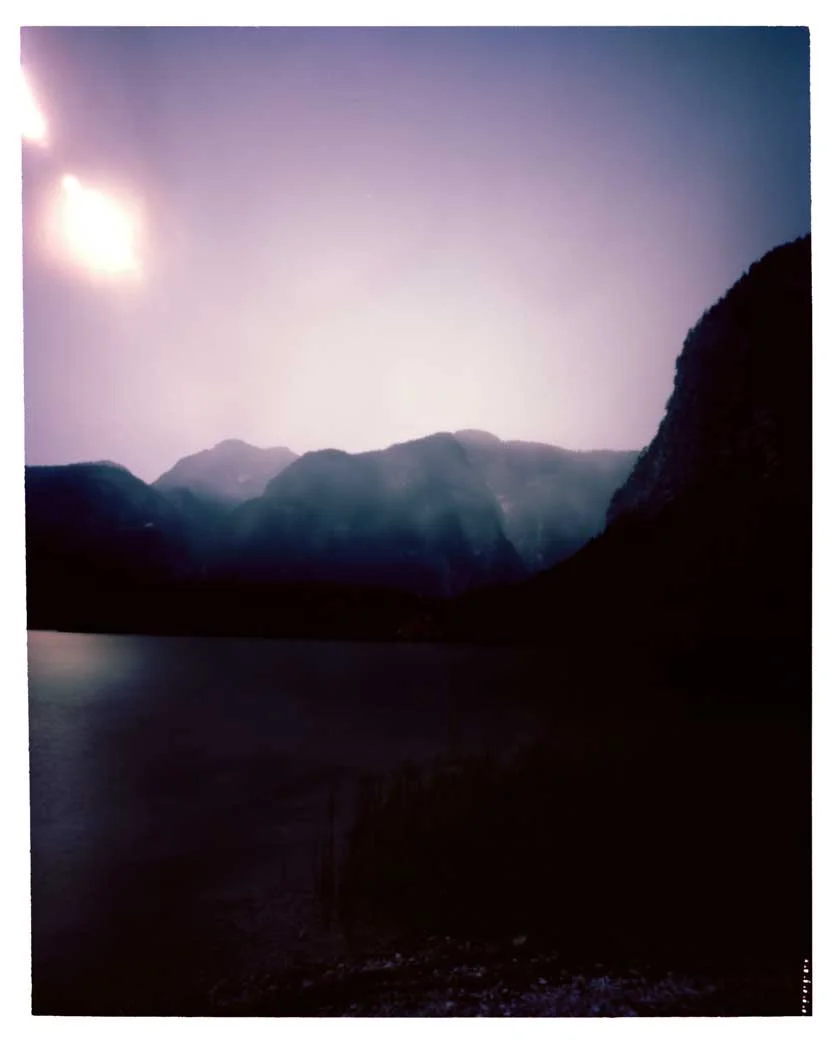

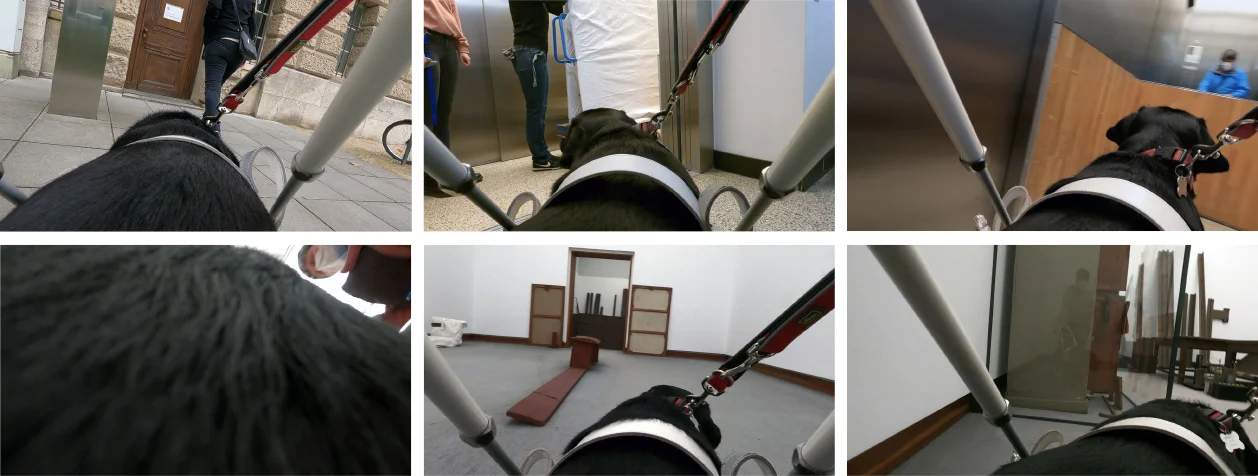

In a multilayered spatial and media installation Nicole Six and Paul Petritsch present visual recordings. Time determines the individual parts of the installation, is the essence of their development, measures change, and becomes physically perceptible.

Photographs taken with a camera obscura: Through a hole in a completely darkened box an outside scene is projected into the interior of the box and onto the side opposite the hole. In this way, over the course of 24 hours the camera captured the light of several entire days in the woods of the Waldviertel.

The video recordings shown in the installation were taken with digital cameras activated by a sensor that detects heat, light, and motion. One-minute-long film clips reveal an eerie “parallel world”: a pair of eyes flashes in the night, an animal disturbs the surface of the water, insects, particles of dust, reflections of light, and moths trigger the recordings. The camera assumes the role of a “stalker” in a wondrous and apocalyptic zone of unforeseeable events. Impassively, randomly it collects seemingly ordinary images.

The subfossilized bog oak found in a Croatian riverbed marks a point in time in the past, gives us information about geological and biological contexts, and arrives in the present as a motionless torpedo.

In einer räumlich wie medial vielschichtigen Installation zeigen Nicole Six und Paul Petritsch visuelle Aufzeichnungen. Die Zeit bestimmt die einzelnen Teile der Installation, ist die Essenz ihrer Entwicklung, misst die Veränderung und wird physisch wahrnehmbar.

Fotografien mit einer Camera Obscura: Durch die kleine Öffnung einer vollständig abgedunkelten Box wird eine äußere Szene in das Innere dieser Box projiziert, auf die der Öffnung gegenüberliegende Seite. Über einen Zeitraum von 24 Stunden wurde so in der Wildnis des Waldviertels immer wieder das Licht eines Tages eingefangen.

Die filmischen Aufnahmen der Installation wurden durch digitale Kameras aufgenommen, ausgelöst durch einen Sensor, der auf Wärme, Lichtspiegelung und Bewegung reagiert. So entstand in jeweils 1-minütigen Filmclips eine unheimliche „Parallelwelt“: ein Augenpaar blitzt auf, ein Tier bringt die Wasseroberfläche in Bewegung, Insekten, Staubpartikel, Lichtreflexionen und Nachtfalter lösen Aufnahmen aus. Die Kamera agiert gleichsam als „Stalkerin“ in einer wundersamen und zugleich apokalyptischen Zone, deren Ereignisse nicht vorhersehbar sind. Scheinbar belang- und vor allem teilnahmslos fängt sie Bilder ein.

Die in einem kroatischen Flussbett gefundene subfossile Mooreiche nimmt unsere Zeitrechnung auf, gibt Aufschlüsse über geologische und biologische Zusammenhänge, um schließlich als ein erstarrter Torpedo in der Gegenwart anzukommen.

Die Stadt & Das gute Leben

In Zeiten der Krise stellen sich die gesellschaftlichen Fragen und Übereinkünfte neu. Institutionen sind gefordert ihre Stellung in der Stadt gegenüber ihrem Publikum inhaltlich zu hinterfragen und neu zu erforschen: Wer sind unsere Partner unser Gegenüber unsere Unterstützer, Wer stellt Kontent her, wer sind den eigentlich die KulturarbeiterInnen wer...

Die Camera Austria stellt sich dieser aktuellen Frage und geht in die Stadt. Sie installiert einen Echoraum, der die etablierte Institution mit jenen Initiativen verbindet und in Dialog tritt, die oft kaum sichtbar und nun besonders wichtig und zugleich gefährdet sind. Sie prägen den kulturellen Alltag und das gute Leben in der Nachbarschaft.

Intervention von Nicole Six & Paul Petritsch

Der Zugang zum Ausstellungsraum von Camera Austria ist bisher nur über den Eingang und das Foyer des Kunsthaus Graz möglich. Das Konzept der KünstlerInnen Nicole Six & Paul Petritsch sieht vor, dass eine Außentreppe von der Straße direkt in den Ausstellungsraum führt und diesen für die BesucherInnen ohne Ticket zugänglich macht: Ein für jede(n) einnehmbarer Raum der Stadt. Eine Basisausstattung bestimmt den Raum: Eine Plakatwand, Schaumstoffelemente, die sowohl Präsentationen als auch Sitzen oder Liegen während des Aufenthalts möglich machen. Bücherangebote, eine Pinnwand für Nachrichten und die Bewerbung von nichtkommerziellen Aktivitäten sowie weitere Angebote (Filme, Videos, ein Lesezirkel) sollen die Aktivitäten in diesem Raum rahmen. Eine Person ist vorgesehen, die die Nutzungen des Raumes beaufsichtigt. Eine Plakatserie begleitet eine Reihe von geführten Touren aus der Institution, aus der Innenstadt in und durch verschiedene Nachbarschaften.

Dieses Set von Eingriffen ist der Rahmen zur Entwicklung eines beweglichen, offenen Ausstellungsmodell. Camera Austria und die Stadt - exemplarisch Eggenberg - funktionieren als durchlässige Arbeits- und Archivräume, die Ausstellungen und Interventionen selbst, entstehen und manifestieren sich nun in der Stadt. Es sind nun kommunizierende Gefäse, die durch eine Vielzahl von Interventionen im Innen als auch im Außen verbunden sind.

Over the past few decades, Klein-Meiseldorf, like most rural villages, has lost many of the essential elements of a small-town community: post office, its last restaurant, and a railway station. Now the local people have jointly converted a vacant building ensemble into a new community center to meet their needs and to create a space that will fulfill their desire for community. The complex was to encompass an event and exhibition space, a youth center, a grocery store, and a small café as well as a multipurpose space open to the public – a meeting place for everyone and a new identity for the entire community of Kattau, Klein-Meiseldorf, Maigen, and Stockern.

Designing of the Square

A place to get water or just to hang out / parking lot and fountain / basin for cooling drinks and feet / barbecue pit and village parties / a place for young people to gather near the youth center / for erecting the maypole together / celebrating the passing of the seasons – Easter bonfire and summer solstice festivities / for monitoring wind direction / comparing the size of the Earth and the moon, in short: The new village square in Klein-Meiseldorf – a mix of general store and multipurpose venue – is to be a place that can be used in many ways in the future and which at the same time reminds us of the history of the area.

To meet the demand of multifaceted use, which this new site is to make room for, the artist duo Nicole Six and Paul Petritsch has developed a series of versatile and contemporary solutions based on three elements: a campfire site on a circle of polished concrete, a larch-wood fountain the size of a car, and flexible seating made of various vertical and horizontal wooden beams and prefabricated concrete elements. These are interspersed with granite boulders from nearby rock quarries. In addition to these diverse objects, there is another level: Engraved in the ground are circles and lines that make reference to the Earth, the path of the sun, the date line, and other planetary systems.

Thus, inscribed in the square is a subtle intertwining of various narratives about time and the relationship of this village and its inhabitants not only to their surroundings but beyond that to the world: from primordial time, the Eggenburg Sea, and the recording of time itself, to globalization, craftsmanship, and industrial production, to solar power, water, and fire. All these components come together in a loose chain of associations that with calm ease invites visitors to ponder existential or everyday thoughts. The square welcomes locals and visitors alike to meet, rest, celebrate, and get involved – to live and experience community in all its varied forms.

Klein-Meiseldorf hat, wie die Mehrzahl der Gemeinden am Land, in den vergangenen Jahrzehnten vieles verloren, was für eine dörfliche Gemeinschaft von zentraler Bedeutung ist: die Post, das letzte Gasthaus und eine Haltestelle an der Franz-Josefs Bahn. Nun haben sich die BewohnerInnen zusammengetan und entsprechend ihrer Bedürfnisse an der Stelle eines leerstehenden Gebäudeensembles ein neues Dorfzentrum geschaffen, um ihren Wunsch nach Gemeinschaft wieder Raum zu geben. Dieser Ort sollte einen Veranstaltungs- und Ausstellungsraum, ein Jugendzentrum, einen Nahversorger und ein kleines Café sowie ein öffentlichen Raum für vielfältige Nutzungsmöglichkeiten beinhalten – einen Treffpunkt für alle und eine neue Identität für die gesamte Gemeinde, bestehend aus Kattau, Klein-Meiseldorf, Maigen und Stockern, bilden.

Die Platzgestaltung

Wasserholen oder einfach Herumsitzen / Parkplatz und Wasserbecken / Getränke und Füße kühlen / Grillplatz und Dorffest / Treffpunkt für Jugendliche neben dem Jugendzentrum / gemeinsames Maibaumaufstellen / den Jahresablauf zelebrieren – Osterfeuer und Sonnwendfeier / die Windrichtung im Blick haben / das Größenverhältnis von Erde und Mond zeigen, kurz: der neue Dorfplatz in Klein-Meiseldorf, zwischen Einkaufsmöglichkeit und Veranstaltungssaal, soll zukünftig vielfältig nutzbar sein und gleichzeitig an die Geschichte der Gegend erinnern.

Das KünstlerInnen-Duo Nicole Six und Paul Petritsch hat für diese facettenreichen Verwendungsmöglichkeiten, die dieser neue Ort Raum bieten sollte, vielschichtige und zeitgemäße Lösungen entwickelt, die auf drei Elementen basieren: einer Feuerstelle auf einer geschliffenen Betonfläche, einem Brunnen aus Lärchenholz in der Dimension eines parkenden Autos und einem flexiblen „Sitzmobiliar“ aus stehenden und liegenden Holzbalken und Betonfertigteilen.

Dazwischen verteilen sich Gesteinsbrocken aus den umliegenden Steinbrüchen. Neben den Objekten gibt es eine weitere Ebene: in den Boden gezeichnete Kreise und Linien verweisen auf die Erde, den Sonnenverlauf, die Datumsgrenze und andere Planetensysteme.

Dem Platz ist so ein subtiles Geflecht von verschiedenen Erzählungen über die Zeit und das Verhältnis dieses Ortes und seiner BewohnerInnen zur Umgebung und weiter zur Welt eingeschrieben: von der Urzeit, das Eggenburger Meer, die Zeitrechnung an sich, über die Globalisierung, das Handwerk, die industrielle Fertigung bis hin zu Solarstrom, Wasser und Feuer. All diese Komponenten verbinden sich zu einer losen Assoziationskette, die die BesucherInnen mit unaufgeregter Leichtigkeit einlädt gedanklich vom Existentiellem zum Alltäglichen zu schweifen. Der Platz heißt BewohnerInnen und Gäste willkommen und lädt ein, sich hier zu treffen, sich auszuruhen, zu feiern und aktiv zu werden - Gemeinschaft in seinen unterschiedlichen Formen zu leben.

Fanzines and Artist-Books

2020, Unplugged, David Korecky, Galerie Rudolfinum (eds.), Prag, Edition: 99 / 2018, Lost and Found, Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Wien, Edition: 8+2 / 2016, Fotoarchiv 30.06.2016-26.04.2015, Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Wien, Edition: 20+2 / 2015, Fotoarchiv 26.04.2015-06.05.2014, Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Wien, Edition: 20+2 / 2014, Das Meer der Stille, Landesgalerie Linz / Barbara Schröder (eds.), Linz; Fotoarchiv 14.04.2014-10.07.2012, Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Wien, Edition: 20+2 / 2012, Aussicht kann durch Ladung verstellt sein, Kunstverein Medienturm (eds.), Graz, Edition: 20+2; Fotoarchiv 20.04.2012-09.03.2010, Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Wien, Edition: 20+2 / 2011, Raum für 17 Minuten 6’23’’, Galerie im Taxispalais (eds.), Innsbruck / 2010, Atlas, Nicole Six und Paul Petritsch, Secession (eds.), Wien, Edition: 20+2; Fotoarchiv 20.02.2010-17.10.2009, Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Wien, Edition: 20+2; Innere Grenze, Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Wien, Edition: 3+2 / 2009, Fotoarchiv 28.09.2009-7.10.2008, Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Wien, Edition: 20+2 / 2008, Fotoarchiv 05.10.2008-16.02.2007, Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Wien, Edition: 20+2 / 2007, Fotoarchiv 21.01.2007-07.09.2005, Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Wien, Edition: 20+2 / 2005, Fotoarchiv 16.08.2005-04.08.2004, Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Wien, Edition: 20+2 / 2004, Fotoarchiv 06.06.2004-15.02.2001, Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Wien, Edition: 20+2; Raumbuch, Nicole Six und Paul Petritsch (eds.), Wien, Edition: 3+2

Fanzine und Künstler:innenbücher

2020, Unplugged, David Korecky, Galerie Rudolfinum (Hg.), Prag, Edition: 99 / 2018, Lost and Found, Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien, Edition: 8+2 / 2016, Fotoarchiv 30.06.2016-26.04.2015, Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien, Edition: 20+2 / 2015, Fotoarchiv 26.04.2015-06.05.2014, Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien, Edition: 20+2 / 2014, Das Meer der Stille, Landesgalerie Linz / Barbara Schröder (Hg.), Linz; Fotoarchiv 14.04.2014-10.07.2012, Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien, Edition: 20+2 / 2012, Aussicht kann durch Ladung verstellt sein, Kunstverein Medienturm (Hg.), Graz, Edition: 20+2; Fotoarchiv 20.04.2012-09.03.2010, Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien, Edition: 20+2 / 2011, Raum für 17 Minuten 6’23’’, Galerie im Taxispalais (Hg.), Innsbruck / 2010, Atlas, Nicole Six und Paul Petritsch, Secession (Hg.), Wien, Edition: 20+2; Fotoarchiv 20.02.2010-17.10.2009, Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien, Edition: 20+2; Innere Grenze, Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien, Edition: 3+2 / 2009, Fotoarchiv 28.09.2009-7.10.2008, Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien, Edition: 20+2 / 2008, Fotoarchiv 05.10.2008-16.02.2007, Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien, Edition: 20+2 / 2007, Fotoarchiv 21.01.2007-07.09.2005, Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien, Edition: 20+2 / 2005, Fotoarchiv 16.08.2005-04.08.2004, Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien, Edition: 20+2 / 2004, Fotoarchiv 06.06.2004-15.02.2001, Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien, Edition: 20+2; Raumbuch, Nicole Six und Paul Petritsch (Hg.), Wien, Edition: 3+2

UNPLUGGED

13 August – 29 November 2020

Unplugged is an international group exhibition whose title is taken from a musical term denoting a performance played on acoustic instruments. We have invited artists to prepare a project on the theme “environmental thinking”.

As an institution, we are interested in the possibilities of leaving our comfort zone and reducing the financial resources expended on the production of artificial materials and their transport, while maintaining the professionalism of institutional representation throughout. We wish to point to qualities that we tend to overlook because of the ready availability of machine and automated production. The show’s key elements include an emphasis on daylight and the physical experience of encountering art.

John Cage. Habima Fuchs, Rinus van de Velde, unconductive trash, Tomáš Džadoň, Patricie Fexová, Tomáš Moravec, Lenka Vítková, Nicole Six & Paul Petritsch

UNPLUGGED

13 August – 29 November 2020

Unplugged is an international group exhibition whose title is taken from a musical term denoting a performance played on acoustic instruments. We have invited artists to prepare a project on the theme “environmental thinking”.

As an institution, we are interested in the possibilities of leaving our comfort zone and reducing the financial resources expended on the production of artificial materials and their transport, while maintaining the professionalism of institutional representation throughout. We wish to point to qualities that we tend to overlook because of the ready availability of machine and automated production. The show’s key elements include an emphasis on daylight and the physical experience of encountering art.

John Cage. Habima Fuchs, Rinus van de Velde, unconductive trash, Tomáš Džadoň, Patricie Fexová, Tomáš Moravec, Lenka Vítková, Nicole Six & Paul Petritsch

In ihrem dérive-Insert zeigen die beiden KünsterInnen ein neues noch offenes Projekt über die österreichische Architektin und Designerin Anna Lülja Praun.

Die Arbeiten von Anna Lülja Praun (1906 - 2004) haben erst spät in ihrem langen Leben Anerkennung gefunden, teils weil sie „nur“ als Mitarbeit bei Herbert Eichholzer und Clemens Holzmeister aufscheint und der Großteil ihrer eigenen Möbel und Objekte erst ab 1952 nach der Trennung von Richard Praun entstanden ist, teils weil ihre Arbeiten kaum als Massenprodukte konzipiert waren (abgesehen von einem Sessel, der von Wiesner Hager produziert wurde). Manchmal ist bei ihren Arbeiten durch ihre unterschiedlichen Kooperationen nicht immer sofort eine klar erkennbare Autorenschaft erkennbar. Man könnte sogar sagen, daß Anna Lülja Praun eine gewisse Vorreiterrolle partizipativer Arbeitsweisen einnimmt, was aber keineswegs die Qualität der Arbeiten selbst schmälert. Vielmehr bleiben dadurch manche ihrer Möbel, die oft auch Unikate geblieben sind, immer noch unentdeckt in privaten Räumen oder tauchen recht unprätentiös auf digitalen Verkaufsplattformen auf.

Six/Petritsch setzen genau hier an. In den Fotoarbeiten von Six/Petritsch bleiben die Designobjekte in ihrem gewohnten Ambiente und unter Einbindung alltäglicher Benutzung jenseits von Inszenierung. Die analoge Mittelformatkamera geht unter Anleitung des Künstlerduos quasi auf Spurensuche nach Objekten und Möbeln von Anna Lülja Praun und deren Benutzung. Dabei entstehen eigene Erzählstränge in der Abwesenheit der eigentlichen BenutzerInnen, deren Identität nur erahnt werden kann. Ebenso findet die Kamera in der Ambivalenz der Standpunkte es offen, wo nun eine echte „Anna Lülja Praun“, bzw. wo sich ein anderer Alltagsgegenstand befindet.

Die beiden für das Insert verwendeten Photographien sind im Vorraum einer Wohnung (Garderobe) und in einem Atelier (Tischlampe) in Wien aufgenommen worden.

Text: Barbara Holub/ Paul Rajakovics

The Ties Loosen

Nothing less than the space revolution, the overcoming of gravity, was what artists like Friedrich Kiesler, Theo van Doesburg, or El Lissitzky had on their minds when they gave form to their lofty plans in the 1920s. Aviation, photography, and steel structures inspired the development of new forms that were no longer bound to the Earth.